- 日本芸術文化振興会トップページ

- 国立能楽堂

- 2022年度

- 【千駄ヶ谷だより】令和5年3月11日(土)普及公演でのロビーイベントのお知らせ

国立能楽堂

トピックス

【千駄ヶ谷だより】令和5年3月11日(土)普及公演でのロビーイベントのお知らせ

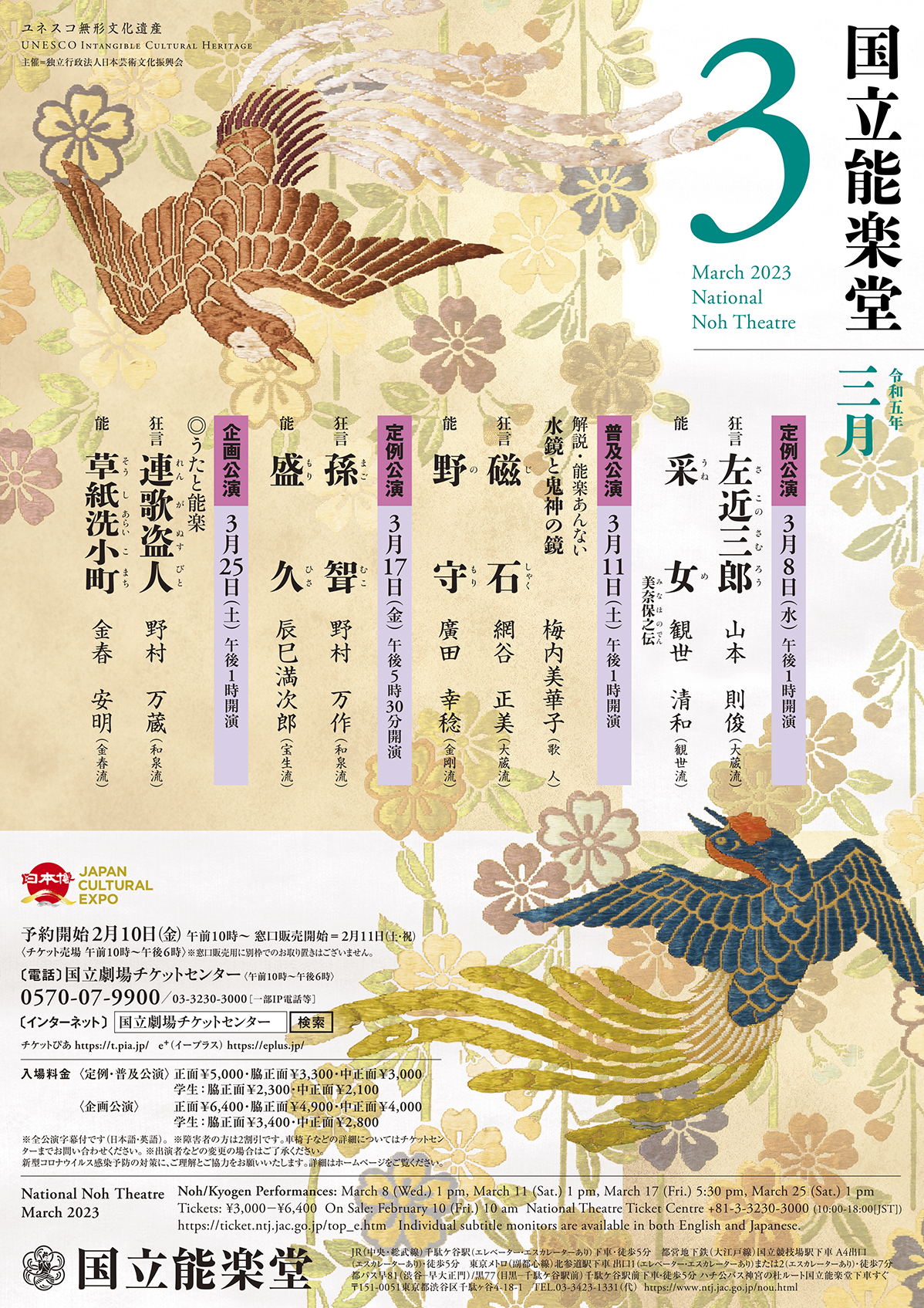

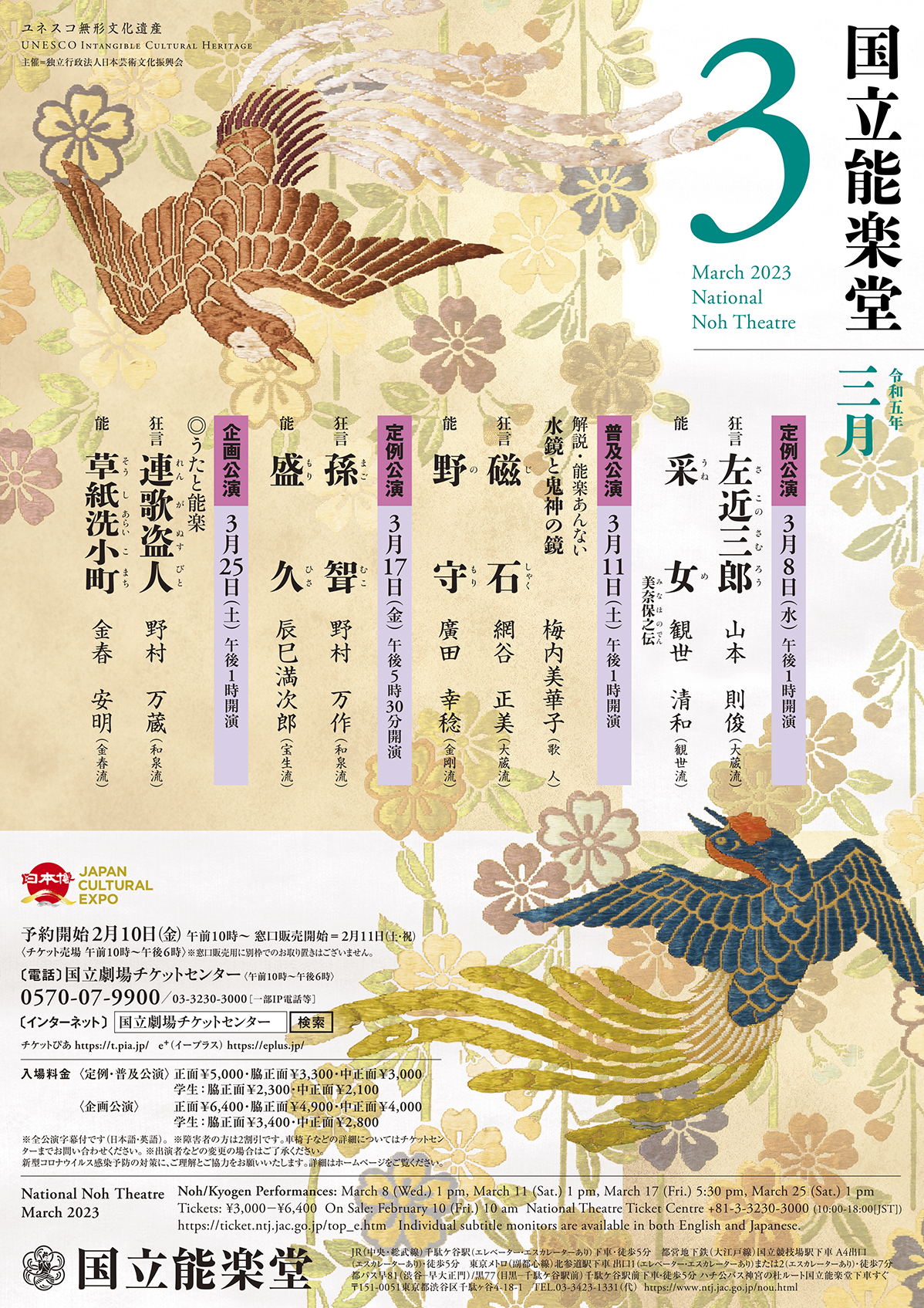

3月11日(土)の国立能楽堂普及公演では、大和国・春日野(現在の奈良県)を舞台にした能「野守」を上演いたします。

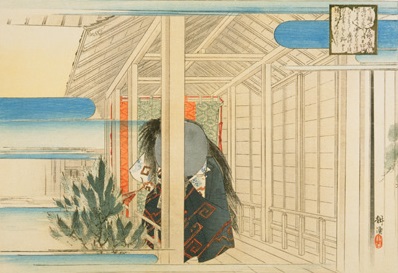

月岡耕漁「能楽図絵二百五十番」野守

「野守」あらすじ

文:氷川まりこ(伝統文化ジャーナリスト)

大和国・春日野を訪れた山伏は、野守(野を守る番人)の老人と出会います。老人は、足元の溜り水が「野守の鏡」と呼ばれているのだと言い、けれど本当の「野守の鏡」は、かつて、昼は人としてこの野を守っていた鬼神がもつ鏡なのだと語ります。さらに、帝の鷹狩の際に、鷹の行方を尋ねられた野守が、木の枝に止まった鷹が水鏡に映ったことから居場所を見つけた古の話にちなんで、この溜まり水は「はし鷹の野守の鏡」とも呼ばれるのだと教えます。山伏は鬼神がもつ誠の「野守の鏡」をぜひ見たいと願いますが、老人は、それは恐ろしい鏡だから、せいぜいこの水鏡を見ておくようにと言い残して姿を消しました。

夜になり、勤行をする山伏の前に鬼神が姿を現します。鬼神は、手にした鏡に天界から地獄まで、この世のすべてを映し出して見せた後、大地を踏み破り地の底へと帰ってゆくのでした。

夜になり、勤行をする山伏の前に鬼神が姿を現します。鬼神は、手にした鏡に天界から地獄まで、この世のすべてを映し出して見せた後、大地を踏み破り地の底へと帰ってゆくのでした。

能「野守」にちなみ、奈良県の特産品の販売や県産食材を使ったカフェ・レストランの営業、観光情報のご案内を行う「奈良まほろば館」が、公演当日のロビーに出展して、奈良県の魅力がこもった特産品の販売や観光PRを行います。

ぜひ国立能楽堂にご来場いただき、ロビーでも舞台でも、『万葉集』の時代より「大和は国のまほろば(素晴らしい場所の意)」と言われてきた奈良県の魅力を、ご堪能ください。お楽しみに!

奈良まほろば館

大和は国のまほろば たたなづく青垣 山ごもれる 大和しうるはし

いにしえの時代より積み重ねた文化と美しい自然がもたらす、観光・食・農産物・伝統工芸。 日本のはじまりの地、奈良にはここにしかない豊かさがあります。特別な奈良との出会いを見つけに、奈良まほろば館へおこしください。

●奈良まほろば館

〒105-0004

東京都港区新橋1ー8-4 SMBC新橋ビル1F・2F

TEL:03ー5568ー7081

FAX:03ー5568ー7082

1F Shop・Cafe&Bar

TEL:03ー6263ー9656

2F TOKi(Restaurant&Bar)

TEL:03ー6228ー5665

▼アクセス

東京メトロ銀座線・新橋駅 1番出口より徒歩3分

JR新橋駅 銀座口より徒歩3分

◆奈良まほろば館 WEBページ (外部のページに移動します)

◆国立能楽堂令和5年3月11日(土) 普及公演 のご案内

◇令和5年3月11日(土) 普及公演 (午後1時開演)

解説・能楽あんない

「水鏡と鬼神の鏡」

梅内美華子 (歌人)

狂 言 「磁 石」

網谷 正美 (大蔵流)

能 「野 守」

廣田 幸稔 (金剛流)

▶公演の詳細は こちら

電話・インターネット予約開始:令和5年2月10日(金)午前10時~

窓 口 販 売 開 始:令和5年2月11日(土・祝)午前10時~

◇令和5年3月11日(土) 普及公演 (午後1時開演)

解説・能楽あんない

「水鏡と鬼神の鏡」

梅内美華子 (歌人)

狂 言 「磁 石」

網谷 正美 (大蔵流)

能 「野 守」

廣田 幸稔 (金剛流)

▶公演の詳細は こちら

◆国立能楽堂では、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大予防の取り組みを講じたうえで、皆様のご来場をお待ちしております。 (ご来場のお客様へのお願い)

Copyright (C) Japan Arts Council, All rights reserved.