研修内容

国立能楽堂は、昭和59年(1984年)の開場当時から、能楽の普及・振興と後継者育成のために、能楽(三役)研修を実施して参りました。令和7年4月現在、第11期研修生(専門研修3年次)、第12期研修生(基礎研修3年次)が日々能楽師となるために研鑽を積んでいます。また、第10期までの研修修了生のうち、31名がプロの能楽師として、舞台で活躍をしております。

研修概要

- 研修目的

- 能楽(三役)になるための基礎・専門教育を行うことを目的とします。

- 応募資格

- 中学校卒業(卒業見込みを含む)以上で、原則として年齢23歳以下の方。

経験は問いません。 - 募集人員

- 若干名

- 選考方法

- 基本的に3年に一度一般公募し、作文、簡単な実技試験、面接を行い選考します。

- 研修期間

- 6年間(基礎研修課程3年、専門研修課程3年)(全日制)

- 研修時間

- 原則として、月曜日から金曜日までの平日午前10時から午後6時まで。

- 研修場所

- 国立能楽堂(東京都渋谷区千駄ケ谷4-18-1)

- 研修内容

- 実技(ワキ方・狂言方・四拍子(笛・小鼓・大鼓・太鼓))

その他(謡・仕舞・講義・舞台実習・楽屋実習・公演見学 等) - 適性審査

- 研修開始後8ヶ月以内に適性を審査し、研修継続の可否を判断します。

- 研修修了後

- 公益社団法人能楽協会に所属し、プロの能楽師として舞台に出演することになります。

- その他

- 受講料無料、教材などは貸与及び支給をします。

遠隔地に居住する研修生には宿舎を貸与(審査あり、有料)、又は住宅費補助金を給付します。

研修期間中、伝統芸能伝承奨励費の貸与資格が与えられます(研修修了後、一定の条件を満たした場合の返還免除規定があります)。

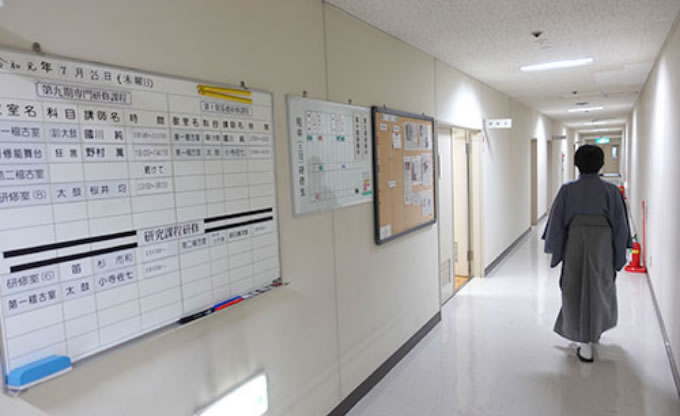

研修生のある一日

基礎研修(3年次)

- 9:30登校控え室で稽古着に着替えます。1限目までは前回の稽古の復習をしたり、今日の稽古の準備をしたりして過ごします。

- 10:40シテ謡

(1限目)観世流のシテ謡の稽古。授業は1コマ

70分。今日は「邯鄲」の稽古です。 - 11:50休憩午後の授業までお昼の休憩です。

- 13:00専科

(2限目)それぞれ専科(笛、小鼓)の稽古。来月行われる発表会の曲を中心にお稽古をします。 - 14:10自習今日は3限目が無いため、空いている稽古場で今日の稽古のおさらいや、付帳や過去の催しの記録などを見て自主稽古をします。

- 16:30講義

(4限目)今日は原典講読の講義です。後日公演を見学する「隅田川」を勉強します。 - 18:00帰宅

青翔会(能楽研修発表会)

青翔会は、国立能楽堂能楽(三役)研修生をはじめ、次代を担う若手能楽師の技能研鑽のための公演です。年に3回催されており、日頃の稽古の成果をお客様にご披露するため、諸先輩たちとともに出演いたします。

研修修了発表会

最終年次(専門研修)の3月に催されます。本公演を以て、全ての研修課程を修了したこととなります。