- トップページ

- 国立文楽劇場友の会8

- イベントレポート

- 第137回文楽のつどい「技芸員に聞く、夏休み文楽特別公演の見どころ・聞きどころ&人形遣いと太夫の体験!」

イベントレポート

第137回文楽のつどい

「技芸員に聞く、夏休み文楽特別公演の『桂川連理柵』『伊勢音頭恋寝刃』について

見どころ・聞きどころのお話&人形遣いと太夫の体験!」

<国立文楽劇場友の会>

7月8日(火)に国立文楽劇場小ホールで、夏休み文楽特別公演の出演者に演目に因んだお話を伺い、ご来場の会員様に人形遣いと太夫の体験を楽しんでいただきました。

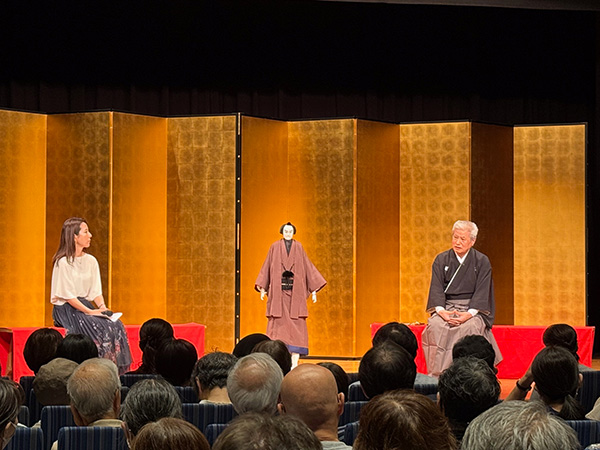

前半では、第2部の『桂川連理柵』で帯屋長右衛門を遣う人間国宝の二代目吉田玉男に、産経新聞社記者の田中佐和氏が話を伺いました。

二代目吉田玉男は、師匠の名跡襲名から10年目を迎え、その間に紫綬褒章の受賞し、人間国宝になりました。帯屋長右衛門は先代であり、師匠でもある初代吉田玉男も長く遣っており、「帯屋長右衛門は師匠が最後に演じた役、平成17年7月に師匠が「石部宿屋の段」と「帯屋の段」で長右衛門を演じ、「道行朧の桂川」は私が演じた。師匠との最後の演目でもあり、思い入れが深い」と話しました。

また「帯屋長右衛門は「辛抱立役」と言われる。「帯屋の段」の前半で、義理の母や弟のことで長右衛門はじっと辛抱しているが、人形遣いにとっても辛抱が必要となる。長右衛門は30分近く動かない場面があり、足の私がつい動いてしまうと、師匠からよく「動いたらあかん」と注意された。おかげで忍耐の気持ちで辛抱する人形を遣い、太夫の語りをよく聞くようになり、周りの人形の様子がよく見えるようになった」と当時を振り返りました。

人形遣いの体験では、12名の会員の方々に壇上に上がっていただき、3人一組で人形を遣い、歩いたり、手を合わせたり、見栄を切るなど、吉田玉男がていねいに人形の遣い方を指導しました。

最後に吉田玉男は『桂川連理柵』について、「世話物の代表作であり、「帯屋の段」の前半の長吉と儀兵衛の滑稽なやりとりや、後半以降のお絹と長右衛門の絡み、そこからお半を背負い道行へと展開する「道行朧の桂川」をじっくりとお楽しみいただきたい」と話しました。

後半では、第3部の演目『伊勢音頭恋寝刃』について、切語り竹本錣太夫と三味線の竹澤宗助に産経新聞社特別客員記者の亀岡典子氏が話を伺いました。

本作で「古市油屋の段」に出演する二人は夏らしい白い着物で登場しました。演目については、「先に歌舞伎で上演し、その後に文楽になった。実際に伊勢古市で起きた医者の女郎殺しを元にしており、事件から3か月もたたないうちに芝居になっている。歌舞伎が先だったせいか、長い会話で話が進む。そこに短い旋律を繰り返す三味線の「メリヤス」が入り、遊郭の雰囲気が出る」と紹介しました。

本公演での上演は9年ぶりですが、平成28年に演じたのも竹本錣太夫(当時は竹本津駒太夫)で、亡くなられた七代目鶴澤寛治師匠が三味線でした。竹本錣太夫は「この演目は寛治師匠がとてもお好きだった。太夫の語りについても、言葉の運びとか、音程、テンポ、間通しなど、こと細かにご指導いただいた」と当時を振り返りました。

また、竹澤宗助は初めて演じる演目であり、「錣太夫さんと合わせたり、本を読んだり、テープを聞いたり、自分の今までの積み上げを基礎に工夫している」と話しました。

太夫体験では、「古市油屋の段」の初めの「跡にお紺はうっとりと」と終わりの「サアサアこちへ、と引き連れて二階へ」を、会場全員で声出ししました。竹本錣太夫は「声出しには勇気がいる。コツは‶音程をしっかり“、そして‶恥を忘れること”。自分の声をみんなに聴かせるのだと自分に信じ込ませることです」と話し、竹澤宗助は「三味線のこの音が入ったから次にこれを言う、ということでなく、互いによく理解したうえで、間をやりとりをしながら、自然と入っていくのが浄瑠璃」と話し、浄瑠璃の難しさと奥深さを実感する体験となりました。

最後に二人は「本作は夏狂言の代表作であり、面白く気軽に聞いていただく話。夏の暑い瞬間を主役に、ストーリーを楽しむ演目なので、リラックスして楽しんでいただきたい」と話しました。

次回の「文楽のつどい」もどうぞご期待ください。