文楽ト云フ事

宝塚歌劇が大好きで、東日本震災後に兵庫県宝塚市への転居を言い出して実現してしまった漫画家の細川貂々(ほそかわてんてん)と、うつ病の闘病をきっかけに主夫業、子育て業に打ち込む夫(通称ツレ)の望月昭です。このコンビ、文章の担当はツレこと望月昭が担当します。なにとぞお付き合いください。

さて、このたび、夫婦は文楽というものを生まれて初めて鑑賞いたしました。事の起こりは、漫画家細川貂々(以後、「相棒」と書かせていただきます)が、この「かんげき日誌」にも寄稿されていらっしゃいます釈徹宗先生、の御本の表紙イラストを描かせていただいたところから始まるのですが、双方の居住地が近かったことから近所のうどん屋でうどんでも食べようという話になり、うどんを食べつつ雑談などをしていた折に、文楽鑑賞へのお誘いを受けました。

「いやー、文楽ってね、すごいんですよ」

メガネの奥でいたずらっぽい光が輝いている釈先生。

いや、すごいという話は聞いたことがあるのですが、何がどう凄いのか、そう問いただした僕に、

「何がすごいていうて、太夫も三味線も人形も勝手にバランバランやっとるんです。それで、まあ見ているほうも、人形なんか見ないで浄瑠璃だけ聞いとる人もおるしね」

勝手に、バランバラン、やる。それはなんだかユルい感じなんでしょうか?

「それで、こっちはこっちで、そっちはそっちで、いろいろな波長があって、それがだんだん合ってきて一つのうねりになって、それが、ぐいぐいぐいっとめっちゃ引き込んでくるんです」

こっちとそっちは勝手にやっているようなのが、だんだん合ってきて一つになっちゃう? それでめっちゃ盛り上がって引き込まれる、と?

うーん、なんやらようわからん。

「せっかく関西に来られたんですから、いっぺん見に行きましょうそうしましょう」

という話になり、文楽という物を観ることになってしまいました。

さて、とはいえ、それまで古典芸能への関心も薄く、予備知識もいっさいない僕たち夫婦です。相棒は宝塚歌劇に夢中で、毎公演ごとに足しげく通っておりますが。あれもまあ、たまに能狂言が原作とか、あるいは近松物とかが舞台にかかることもある。まったく共通点がないわけでも、ない。でも宝塚は女性だけで演じているし、伴奏はオーケストラ。最後は必ず羽根を背負って大階段降り。古典芸能とはちょっと違いますよねえ。 僕のほうはというと、関西に来てから、それまでも贔屓だった大阪フィルハーモニー交響楽団の年間定期会員になり、フェスティバルホールの二階席最前列センターで落っこちそうになりながら鑑賞をしているのでありますが、文楽といえば「大阪フィルと一緒に補助金削減対象になってしもた」というくらいの知識しかありません。中学生時代の3年間は大阪府民だったけど、文楽を観たことはなかったなあ。そのときから大阪フィルの追っかけはやっておりましたが。いや、でも同じようにみんなで切符を買って支えていかなければならない存在である、ということは頭の隅に引っかかっているのではありました。

「なんだっけねえ。文楽、昔何かで読んだことがあるねえ」

と観劇前に相棒と会話をしておりました。

「谷崎潤一郎の『蓼喰ふ虫』という小説に出てきたんじゃなかったっけ?」

「そうそう、人形狂いの老人が。おめかけさんと一緒に文楽を観に行くんだよね」

あらためて調べてみたら、この小説に出てきた老人が夢中になっているのは大阪の文楽ではなく、淡路の人形浄瑠璃だった。似ているようで少し違う。記憶ってイイカゲンだなあ。でも関東大震災後に関西に移住した谷崎潤一郎先生が文楽もお好きだったことは確かなようです。小説と同じように人形がお好きだったのかな。文楽の魅力とは人形なのか?

いや、人形だけじゃなくて太夫と三味線も対等にその世界を担う立場だそうで。そのバランスたるやどんなもんなんだろう? 初めての鑑賞を前に興味は募るのでありました。

さて、観劇の日がやってきた。我が家は小学生低学年の息子がいるので、学校に行っている間に観劇しようと平日の午前にスタートする公演を観に行くことにしました。宝塚から阪急と御堂筋線と千日前線に乗って、日本橋で降りる。国立文楽劇場の隣にある「たこやきえびす」の二階で和食モーニングを詰め込んで文楽鑑賞に臨みました。関係ないですが和食モーニングのメニューは「卵かけゴハン」「味噌汁」「海苔」「こんぶ佃煮」「焼きそば」「コーヒー」です。これが意外にいい組み合わせで。我が家は朝食タイムが早いので、美味しくいただきました。さて、文楽の2回公演の日の前半は午前11時スタート、終わるのは2時以降、というのは宝塚歌劇の2回公演の日と同じようなタイムスケジュールです。休憩でお弁当などを食べるという人が多いのですが、集中して観劇したい場合には先に食っておくというのがうちのスタイルです。

開場時間になって国立文楽劇場に行くと、釈先生はもう来られていて、パンフレットを手渡してくれていろいろ解説してくださいました。 舞台の右手に少し高い段があって、そこも小さな舞台のようになっているのですが、そこを「床 (ゆか)」と呼ぶことだとか、義太夫節で語られる古い大阪弁は現在の大阪弁と古典の言葉を結びつける貴重な響きがあるとか、そんなようなことなどです。 しかし、席に座って待つ僕らは何が始まるのかよくわかっていない。キョトンとしております。そういう人にいろいろ解説をするのはなかなか楽しいんだろうな、と思います。僕らも宝塚歌劇に初めて観劇する人を連れていって、キョトンとしている人にいろいろなことを吹き込んだりいたします。それで舞台が始まると度胆を抜かれる。そういう人を見て自分もそうだったなと思いだしたりします。自分が初めて観たときの新鮮さを、初めて観る人を連れてくると再体験できたりもするのです。

本日の演目は「絵本太功記、夕顔棚の段・尼ヶ崎の段」と「天網島時雨炬燵、紙屋内の段」、さらに「伊達娘恋緋鹿子、火の見櫓の段」の三本立てです。時間配分も何もわかっちゃいない。実際には80分、80分、30分くらいでしたか。シリアスな歴史戦記もの、細かい心情を描く世話もの、そして最後が派手な舞台という組み合わせでした。歌舞伎の知識があれば、これらの内容は歌舞伎でもおなじみのものであるということがわかったらしい、のですが、残念ながらそういう知識がないのでストーリーも初めて知るところとなったのでした。でも、時間の長さを感じさせない4時間だった。

そして、その4時間で、文楽とは何か、ということをガツンと知らされました。奥が深い世界のようなので、まだ何もわかっちゃいないのかもしれませんが、そうはいっても何も知らなかったときとは違う。文楽を観てしまった。体験してしまった。味わってしまった。そして文楽の何たるかを、初めて観たものの新鮮な気持ちで語ることができます。

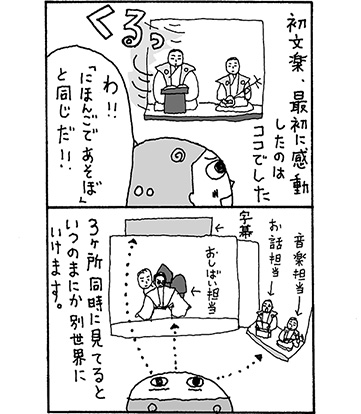

文楽、それはまことに不思議な体験でした。この芸術の論理(ロゴス)の部分を司るのは、義太夫で語られる言葉なのですが、これは微妙に古語、あるいは古い大阪弁、たぶん耳で聴いただけでは全てを理解することはできません。でも、ちゃんと字幕がある。舞台の上に電光掲示板で字幕が流れる。筋を理解するために、ついつい字幕ばかり見てしまったりします。漢字が多い。この漢字を見て初めて意味がわかります。字幕なしでは厳しいだろうな。もっとも昔は字幕などなかったでしょうから、二度三度と観なければ意味もわからなかったかもしれないなあ。そして情念(パトス)を司るのは太夫の音律と口調、そして三味線でしょう。微妙な間合い、三味線の奏者は合いの手も入れる。この太夫と三味線の二人は、舞台の右側に見える「床」の上で演奏しているのですが、この二人だけで世界は成立している。まあ、理解するために字幕の助けも借りてしまったりもするのですが。 しかし、さらに舞台と人形がある。この舞台と人形という仕掛けこそが、浄瑠璃の世界の論理と情念を現実化させるためのものなのです。この人形。一体に三人もの人が関わっている。主たる操縦者(マニピュレータ)は顔を出していますが、他に二人のアシスタントがいる。顔を隠している。黒衣です。

でもこの人形、静かだったり飛び跳ねたりするのですが、セリフは言いません。セリフは浄瑠璃の中で語られます。なんかそこも不思議です。役者が演じるのよりも影が薄いです。薄いからこそ、役者が演じるよりも「そのもの」に見えてしまうようなところもある。

さて、当日の鑑賞記に戻りましょう。僕も最初からすんなりと文楽の世界になじめたわけではありませんでした。だって初めて観たんだもの。盆が回って、床の上に太夫と三味線の奏者が出てきたときのスピードに最初はびっくりしてしまったりもした。初めて見る文楽人形にも、人形そのものよりもその操作形態に違和感を感じたりもしました。

舞台が開いて「絵本太功記、夕顔棚の段」が始まったとき、まず「こりゃ参ったなあ」と思いました。舞台には三体の人形がいる。しかしその人形を動かすために九人の人がいるのです。三体の人形と九人の人で、十二の人のような存在感がそこにあるのです。群衆のようです。老婆と妙齢の女性と若い女性の三人がいる、ということになっているらしいのですが、僕の目にはわらわらわらとたくさんの人がいるように見える。 ところが、始まって十分もたたないうちに、三人の登場人物しか見えないようになってきた。これは凄い。マジックだ。文楽の人形は顔がとっても小さい。でもとてもスタイルが良いとも言える。近くで見ると表情もあって目や口や手さえも動いているらしいのですが、少し離れるとなんとなく雰囲気しか伝わってこない。でもその雰囲気で「生きている」ような感じに見えてきます。 この人形からほとばしる生命力の輝きというのが本当に強くて、その輝きで遣い手の人の存在が見えなくなってくるのです。顔を出している主な遣い手(「主遣い(おもづかい)」と言うそうですが)ですら存在感がなくなり、ましてや黒衣の二人などは背景に霞んでしまいます。この存在感はどこから出てくるのだろう? 僕は途中で少し冷静に観察してみることにしました。首や肩の動きや、呼吸しているような動きもそうなんですが、いちばんリアリティを支えているのは「足」なのではないか、と思いました。足の動きのリアルさは凄く、足専門で一人の遣い手がいるようです。そして足音も常に効果音として鳴らされています。おそらくは履物ごとにシミュレートされ、ちょっとうるさいくらいにバタンバタンと響いてくる。あたりまえですが遣い手の動きには足音が伴いません。もちろん足も見せません。足があるのは、そこに存在している登場人物の人形だけなのです。 気がつくと、登場人物の武智十次郎を「超かっこいい」と思う自分がいて、冥界の王ハデスのような武智光秀を「恐ろしいがステキ」と思う自分もいて、ちょうどこの感じは相棒に無理やり連れていかれた宝塚歌劇を観ていてハマってしまった状態に似ているなあ、と思ったのでした。 戦記物の終盤には、武智光秀が狂ったように暴れまわり、その生命力の溢れんばかりの様は、人形自体が生きていて飛び跳ねていて、それを三人の遣い手がどこかに行ってしまわないように抑え込んでいる、そういうふうにさえ見えてきたのでした。隣席に座る釈先生はコッソリと。 「あの人形は、実際の人間の関節では曲がらない方向に手足が曲がったりして、そのことでこの世のものではない異形と神秘さを兼ね備えた存在であることを演出しているのですよ」 とか吹き込んできてくださいます。いやー、そうかもしれない。でも九割がリアルな人間のようだから、ちょっとだけ神秘な動きをするのが気にならないんだと思います。

さて、30分の長い休憩のあと、2本目の演目「天網島時雨炬燵」です。釈先生いわく「これはワイドショーみたいなものです。実際にあった事件を元に、いろいろ想像で膨らませてお話にしてしまったのです。まあ情けない男が出てきて、今の価値観からするとよくわからんことも多いんですが」とのことです。 観てみると、前半はコミカルなシーンも多く、人形が太夫のセリフに合わせて動くところも多い。三枚目の人形がダンスを踊るようなシーンもあって、シリアスな戦記物とはだいぶ趣が違う。中盤は夫婦の情愛などを細かく描写する場面も多いのですが、それだったら夫婦で添い遂げるというハッピーエンドになるのかと思いきや、終盤は心中相手が登場し、少しオツムの足りない登場人物にも追い込まれ、切った張ったの大立ち回りもあって怒濤の心中道行。後味がいいのか悪いのか微妙な内容ですが、確かに「ワイドショー」と言われればそんな感じもする。

そしてさらに10分の短い休憩を挟んで、「伊達娘恋緋鹿子」です。これは八百屋お七のお話で、人形が遣い手の手を離れて、一人で櫓を登っていくシーンもある。実際は両手に紐をつけていて、交互に櫓の上から引っ張っているのだと思うのですが、生命力溢れる人形が遣い手の手から離れても動いているので「やっぱり自分で動けるんやん」と錯覚してしまいそうなところでした。床の上にも何人もの太夫と三味線が上がり、舞台でも何体もの人形が入り乱れての捕り物シーンもある。紙吹雪の雪が舞ってきて、とても豪華な舞台でした。ただ八百屋お七の話ですが付け火になって大火になるという演出はなく、お七の罪も「半鐘打ち鳴らし」のみ。それについては、釈先生いわく「あまりに被害の大きな事件だったゆえ表現を自粛したんでしょう」とのことでした。江戸時代にいったん表現を自粛して出来上がった形態が、そのまま今でも続いている。なんだかそういうのも凄いなあと思うところです。これはこれで、これがいいよね、という形でまとまっているのでしょう。

一幕見の切符も販売されているとのことで、あるいはこの後の公演との組み合わせで来られた方もいたのか、この演目のときから劇場が満員になってしまったのも不思議な感じでした。全てがこの調子ではないのでしょうが、この日観た全ての演目が、いわゆる序破急の、静かな調子で始まって、ぐいぐい引き込んで、派手にぶち上げるという流れに沿っていて、さらに三つの演目を並べてみるとこれも序破急のように、シリアスな戦記物、人情的な世話物、そして最後の派手な八百屋お七と観て、実に充実した感じでゲンジツの世界に引き戻され、長い時間だったけどあっという間に駆け抜けた4時間余りの鑑賞を終えたのでした。

「次は曽根崎心中を観たいねえ」と、すっかり文楽の世界に魅了された二人は、国立文楽劇場の近くにある花田コーヒーでコーヒー豆を買い、千日前線で野田阪神まで出て、JR東西線で宝塚まで帰りました。

■細川 貂々(ほそかわ てんてん)

漫画家。1969年埼玉県生まれ、セツ・モードセミナー卒。さまざまな職を経たあと1996年に集英社「ぶ~けDX」にて漫画家デビュー。短編作家として多くの漫画雑誌に執筆。

夫の望月昭の闘病を描いた『ツレがうつになりまして。』を2006年に発表。

評判となりNHKドラマ化(合津直枝プロデュース)、東映によって映画化される(佐々部清監督)。

東日本震災後、首都圏から兵庫県宝塚市に転居。大好きな宝塚歌劇三昧の生活を送っている。

■望月 昭(もちづき あきら)

主夫。1964年東京都生まれ、千葉大学文学部、セツ・モードセミナー卒。細川貂々とはセツ・モードセミナーでの同級生。幼少時をヨーロッパで、小中学生時代を大阪で過ごす。

コンピュータ・ハードウェアメーカーのサラリーマンだったが2004年にうつ病となり退社。

以後、主夫として子育てパパとして、また漫画家アシスタントとして細川貂々を支える。

2006年に株式会社てんてん企画を設立し、代表取締役を務めている。

大のクラシック音楽ファン。現在、大阪フィルハーモニー交響楽団の年間定期会員。

(2015年4月21日『絵本太功記』『天網島時雨炬燵』『伊達娘恋緋鹿子』観劇)