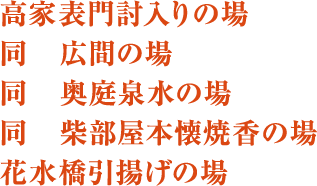

祇園から山科の自宅へ帰ってきた由良之助。酔っ払ったように振る舞っていますが、力弥と討入りの計画を練ります。

戸無瀬と小浪が訪れます。由良之助の妻お石に対面した二人は、小浪と力弥の婚姻について切り出しますが、お石は、本蔵のことが許せないので、祝言を挙げることはできないと言い放ち、立ち去ります。本蔵が師直に賄賂を贈ったことが刃傷事件の遠因となり、さらに刃傷事件の時に判官を抱き止めたため、判官は師直を打ち果たせず、無念の想いを残すことになったのです。

小浪は、力弥と添うことができなければ死んでしまいたいと告げます。戸無瀬は、小浪を殺した後で自害するつもりです。戸無瀬が刀を振り上げると、お石が止めます。力弥への想いが本気であるなら、本蔵の首と引き換えに祝言を許す、と言います。困惑する戸無瀬と小浪ですが、そこへ虚無僧に身をやつした本蔵本人が現れます。

本蔵は、お石に向かい、遊興に耽る由良之助を嘲笑います。怒ったお石は、槍で本蔵に襲い掛かりますが、反って組み敷かれてしまいます。その様子を見た力弥が本蔵を槍で突いて止めを刺そうとした時、由良之助が制します。本蔵の真意を見抜いたのです。

本蔵と由良之助、両者の苦衷と覚悟が明かされます。

九段目では、登場人物の各々の事情が絡み合い、複雑で人間味溢れるドラマが展開します。

今回は、由良之助が祇園から帰宅する“雪転し(ゆきこかし)”の件から丁寧に上演します。昭和61年12月国立劇場での上演以来30年ぶりです。

小浪と力弥の祝言をめぐる戸無瀬とお石の応酬では、二人の武家の妻としての義理と人情が感じられます。

戸無瀬と小浪が死を覚悟する件は、生さぬ仲だからこそ、お互いを強く思い合う親子の情愛を描いており、前半のみどころです。

主君を思ったための行動が結果的に塩冶家を苦しめただけでなく、娘の幸せを奪ってしまったと、武士として父親として苦悩する本蔵。その想いを胸に秘めた本蔵に対し、その心中を察した由良之助が見せる深い思慮。後半は、同じ家老という立場でありながら、運命が別れた二人を軸に、両家の交流が描かれます。

摂津・堺の廻船問屋の天川屋では、主人の義平が由良之助から頼まれて、討入りに必要な武具を調達しています。義平は妻のお園を病気療養と称して実家に帰らせています。というのも、お園の父・太田了竹はかつて斧九太夫(七段目)に仕えており、了竹が師直方へ情報を流すことを、懸念したからでした。

その晩、了竹が娘への離縁状を要求します。不意な願いに義平が断ると、娘と天川屋に居座ると言い出したので、離縁状を書きます。了竹は、支度金目当てに、お園を他所へ嫁がせようとしていたのでした。

了竹を追い出した後、捕手が押し入ります。捕手たちは、義平が由良之助の討入りに加担し、武具を調達しているのではないかと疑います。さらに、義平の息子・由松に刀を突き付け、自白を強要します。しかし、義平は抗い抜く姿勢を見せます。

すると、由良之助本人が現れ、驚くべき事実が明かされます。

町人でありながら武士にも勝る義俠心に徹する天川屋義平。「天川屋義平は男でござる」と言い放つ件が最大のみどころで、聞きどころでもあります。また、その俠気に応える由良之助の義平・お園夫婦に対する温かい配慮も、見逃せません。

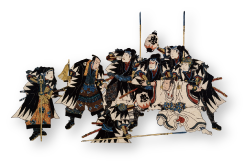

降り積もる雪の中、師直館の表門には、大星由良之助率いる塩冶浪士が集結し、いよいよ討ち入ります。

揃いの雁木模様の装束を着た塩冶浪士たちの姿は圧巻です。討入りへの緊張感と大願成就への期待が高まります。

高家の手練の付人・小林平八郎と塩冶浪士の竹森喜多八の二人が繰り広げる激しい立廻り、師直の息子師泰と力弥の立廻りなど、入り乱れる浪士と師直方の戦闘は手に汗握る展開に。また、今回は、原作の“財布の焼香”をアレンジした「柴部屋焼香」も上演し、悲運の死を遂げた勘平への追慕の念を見せます。

幾重にも重なり合う登場人物たちの様々な願いや想い。壮大な人間ドラマがついに「討入り」で完結します。大望を果たした浪士たちが晴れ晴れとした表情で引揚げる大団円「花水橋引揚げ」までお見逃しなく!

詳しいあらすじや物語の背景を、映像や舞台写真とともにわかりやすく解説!