歌舞伎公演ニュース

2025年5月7日

6月歌舞伎鑑賞教室

『土屋主税』

中村扇雀、中村錦之助が

意気込みを語りました!

国立劇場6月歌舞伎鑑賞教室は、『土屋主税』を上演します。昨年に引き続きサンパール荒川での開催、『土屋主税』は国立劇場では初めての上演です。

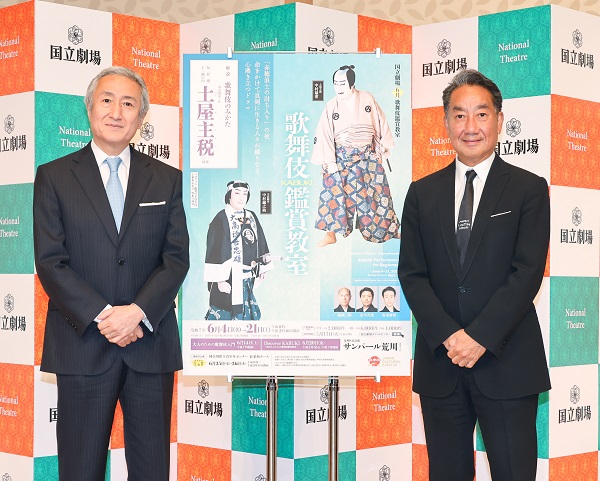

公演に先立ち中村扇雀・中村錦之助が意気込みを語りました!

中村扇雀

(土屋主税)

土屋主税は2度勤めておりますが、曾祖父の初代中村鴈治郎の当り役を集めた玩辞楼十二曲の中では、曾祖父が1番好きだった演目ではないかなと感じています。渡辺霞亭さんが初代鴈治郎に当てて書いた作品で、初代の良いところが全部出ていると思います。

玩辞楼十二曲を勤めるときは、自分の工夫を極力避けて、初代がやったであろうとおりに上演するようにしています。初代が録音した土屋主税のレコードもありますが、近年、祖父(二代目中村鴈治郎)の代から上演しているセリフと違うセリフを初代が言っていることに気がつきましたので、今回は幕切れのセリフなどはそちらに戻そうかなと考えています。

初代鴈治郎という偉大な先祖の功績を今に残すことが子孫である私の使命・宿命です。初代鴈治郎を今に甦らせることを目指して、この役に取り組みたいと思います。

この作品はまさに“筋書のないドラマ”のように物語が進んでいきます。赤穂浪士の討ち入りを待つ中、浪士の一人・大高源吾が別の殿様に仕官すると聞き、愕然とする土屋公。ただ、源吾が詠んだ句を聞いて討ち入りを確信するまさにその時、隣の吉良邸へ討ち入りが始まります。ぜひ、オンタイムで、目の前でドラマが進んでいく面白さを、その瞬間に居合わせた人たちと同じように、感じ取ってもらえればと思っています。

土屋主悦の座っている前に、御殿用に金網を置いた“手あぶり(火鉢)”という小道具があります。代々使っていたものが非常に古くなってしまい、小道具さんが新調してくださった金網が、今回初めてお目見えするので、それもとても楽しみです。こういうものを作れる職人さんも少なくなってしまいました。

もう一つ、お芝居の中で俳句を書くのですが、実は毎回違う俳句をその場で思いついて書いています。土屋公の気持ちで書くのですが、フッと初代さんの顔が浮かんできたりして、個人的な俳句を書いたりすることもあります。ただ、これはお客様には絶対何を書いているか分からないので、自分なりの勝手な楽しみの1つです。

「解説 歌舞伎のみかた」では、<赤穂浪士の討ち入り>そのものを含め、この作品を丁寧に説明して、お芝居に入りやすくなるよう、市川青虎さんがご案内します。

「歌舞伎鑑賞教室」で、若い世代の人に歌舞伎を見ていただくことは、日本に独自に根付いた伝統文化の歌舞伎に、日本に生まれ育った若い人たちに直接触れてもらう大事な機会だと思っています。この機会に今回の『土屋主悦』をご覧になった学生の方が「また歌舞伎を観てみたいな」と感じていただけるような、そして感動してもらえるような舞台を作り上げたいなと思っております。

中村錦之助

(大高源吾)

この度『土屋主税』で大高源吾を勤めさせていただきます。土屋主税は11年前に、扇雀さんと博多座でご一緒させていただきました。扇雀さんとは、小学校からずっと一緒で、気心の知れた大好きな仲間なので、チームワークのよく取れた、皆様が感動できるような舞台を一緒に作っていきたいと思っています。

私は、この『土屋主税』というお芝居が大好きです。師匠であった二代目市川猿翁のおじ様が何度も手がけ、その舞台を見るたびに面白いなぁと思っておりました。同じ忠臣蔵外伝でも『松浦の太鼓』がお好きな方も多いかもしれませんが、鴈治郎家のお芝居はお客様をワクワクさせる演出が多く、私は『土屋主税』の方が心が弾むような気がします。最後、大高源吾が討ち入りの様子を土屋主税に話しますが、もう一度勉強し直して勤めたいと思っています。

この作品は本当に土屋主税が格好よくなるように作られているので、大高源吾も工夫が必要です。最後に討ち入りの様子を話す時は、大高源吾はお客様に背を向けているんです。こんな芝居は他にはないですね。お客様には土屋主税の顔しか見られない、その中で土屋主税は淡々と話します。主役をよりよく見せるために周りの人も頑張っています。主役が気持ちよく、お客様にそう見えるように作らなきゃいけない。上方のお芝居には、こういう楽しさがあります。

この場面、11年前は必死でした。今回はもっとスラスラと、後ろを向いて話していても、お客様に討ち入りの情景が浮かぶようにしたいと思います。最後に、格好よく颯爽と引っ込めるのも楽しみです。

歌舞伎鑑賞教室は、毎回趣向を凝らした解説付きで歌舞伎の親しみやすい演目をお楽しみいただける公演です。価格もお手頃で、鑑賞の手引きやプログラムを無料配布いたします。

日本人の心を揺さぶってきた「赤穂浪士の討ち入り」を巡って展開する心沸き立つドラマを劇場でお楽しみください。

14日(土)には、午後7時開演で平日や日中お忙しい方にもご観劇いただきやすい「大人のための歌舞伎入門」を開催します。また、20日(金)には、英語字幕・イヤホンガイド付きで楽しめる「Discover KABUKI ―外国人のための歌舞伎鑑賞教室―」を開催いたします。

皆様のご来場をお待ちしております。

\チケットは5月13日(火)から発売!/

国立劇場チケットセンターはこちら ≫

\公演詳細はこちら/