5月雅楽公演「舞楽」

(国立劇場大劇場)

舞楽は、朝鮮半島や中国大陸などから伝わった楽舞を源流とし、平安時代に大成した器楽と舞です。宮内庁式部職楽部により、伝統を受け継ぐ雅楽の魅力を伝えます。

「花鳥風月」をキーワードに、国立劇場が

おくる各ジャンルの集大成がラインアップ。

四季折々の日本の自然と、

それに育まれた日本人の美意識を表現した

舞台と展示を展開します。

主催:独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁

舞楽は、朝鮮半島や中国大陸などから伝わった楽舞を源流とし、平安時代に大成した器楽と舞です。宮内庁式部職楽部により、伝統を受け継ぐ雅楽の魅力を伝えます。

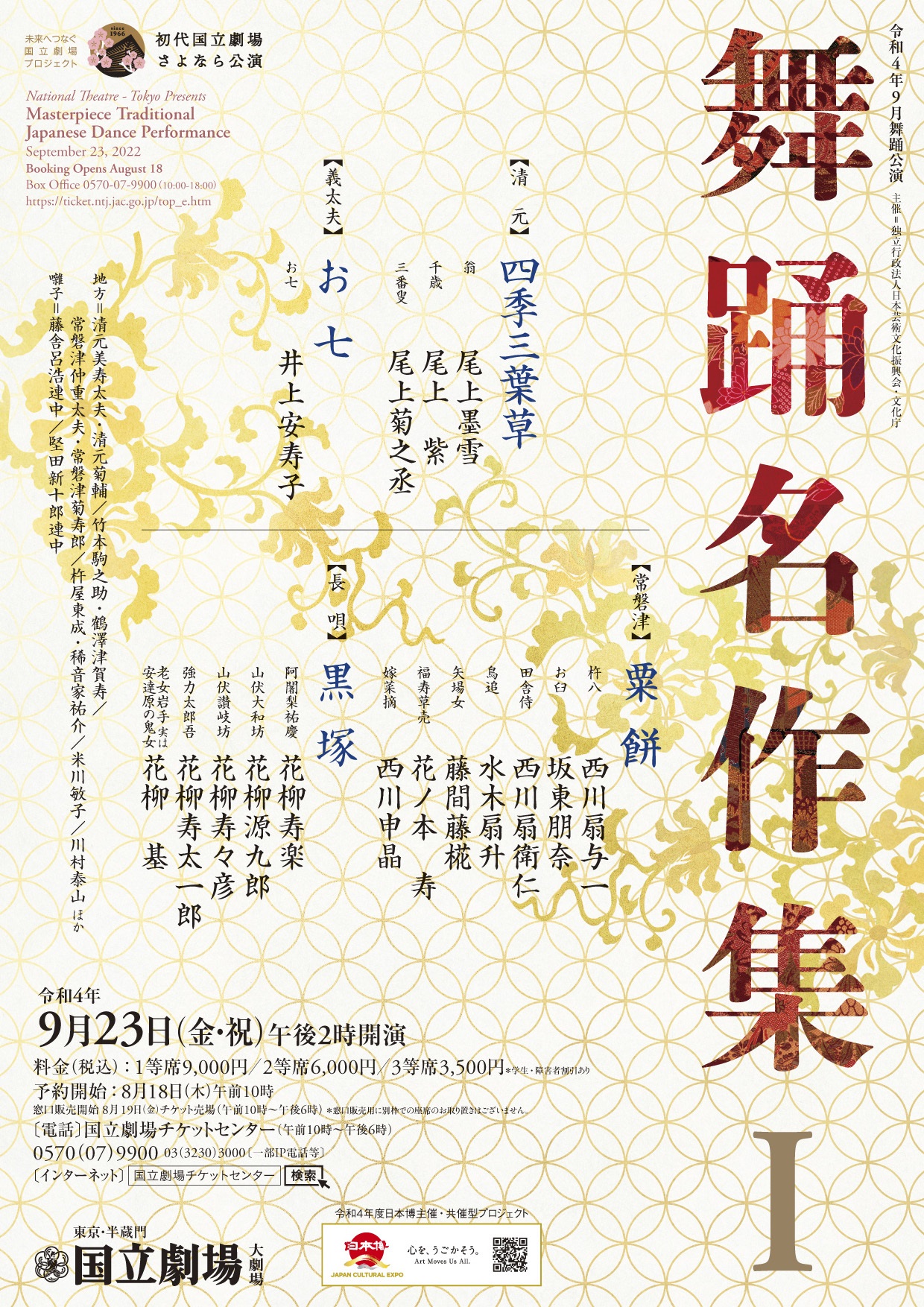

中堅から若手の実力派舞踊家により、歌舞伎舞踊の名作や傑作を上演する人気企画が帰ってきます。

日本舞踊史を彩る名作を、ベテランから気鋭の若手まで、第一線で活躍する舞踊家の競演でお楽しみいただきます。

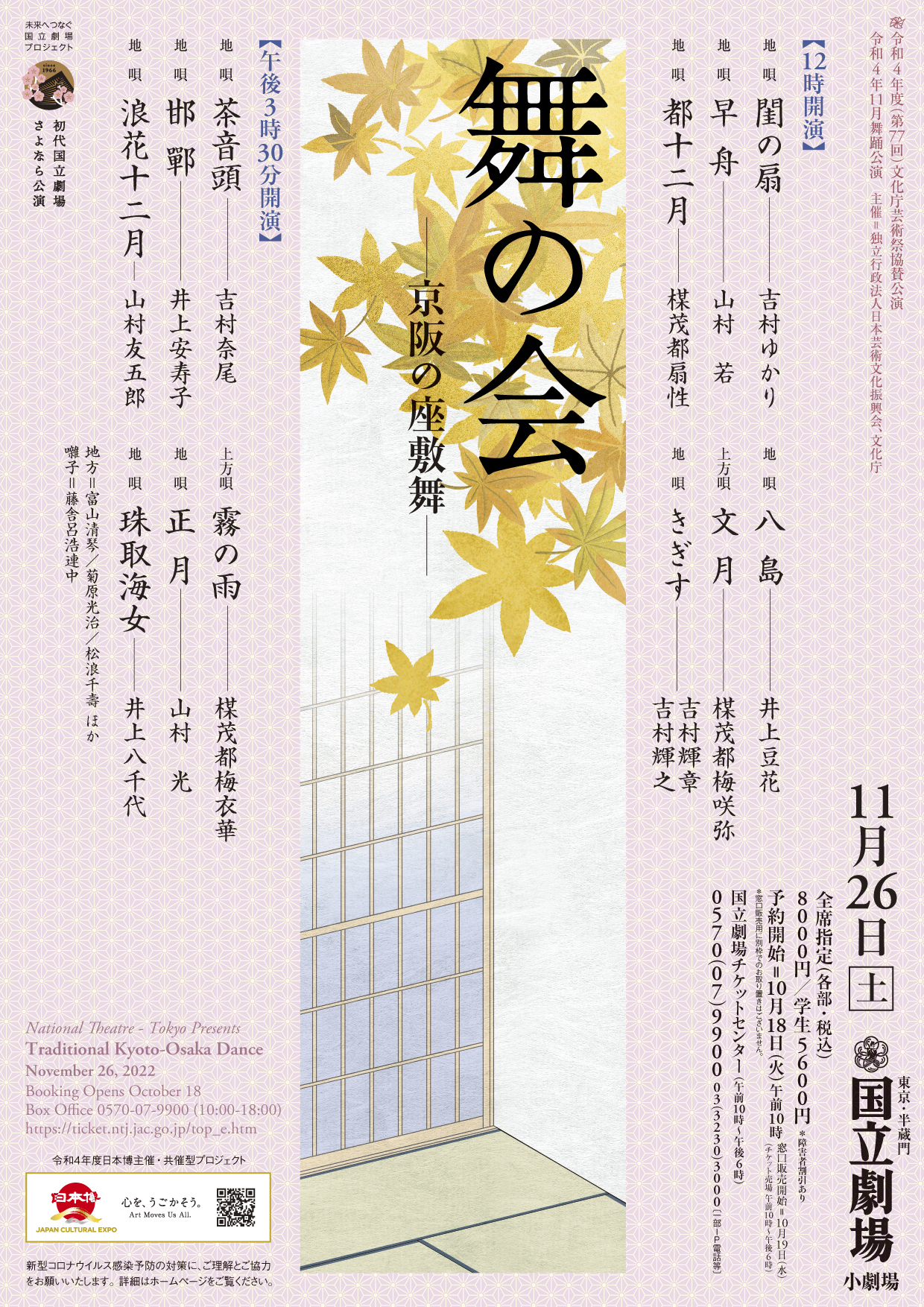

京都、大阪の花街を中心に独自の美の世界を築いてきた座敷舞。11年ぶりに四流(井上・楳茂都・山村・吉村)の家元がつどい、舞の真髄をご堪能いただきます。

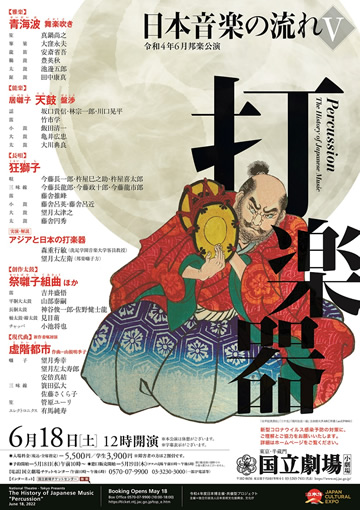

日本の伝統的な「打楽器」の魅力を歴史的変遷とともにご紹介。名作の鑑賞や委嘱新作の上演によって、多彩な特色をお楽しみいただけます。

邦楽は、古代から現代まで様々な歴史を題材にしています。第1回目は、飛鳥から平安期までを特集し、名曲の数々をお届けします。貴族の栄えた時代に描かれた物語。第一線で活躍する実力者の演奏でお楽しみください。

かつて日本には、京の都と琉球という、二つの宮廷が存在し、それぞれ独自の文化・芸能が花開きました。京を中心に発展した雅楽と、「幻の宮廷音楽」と呼ばれた琉球王国の御座楽を、解説を交えながら紹介します。

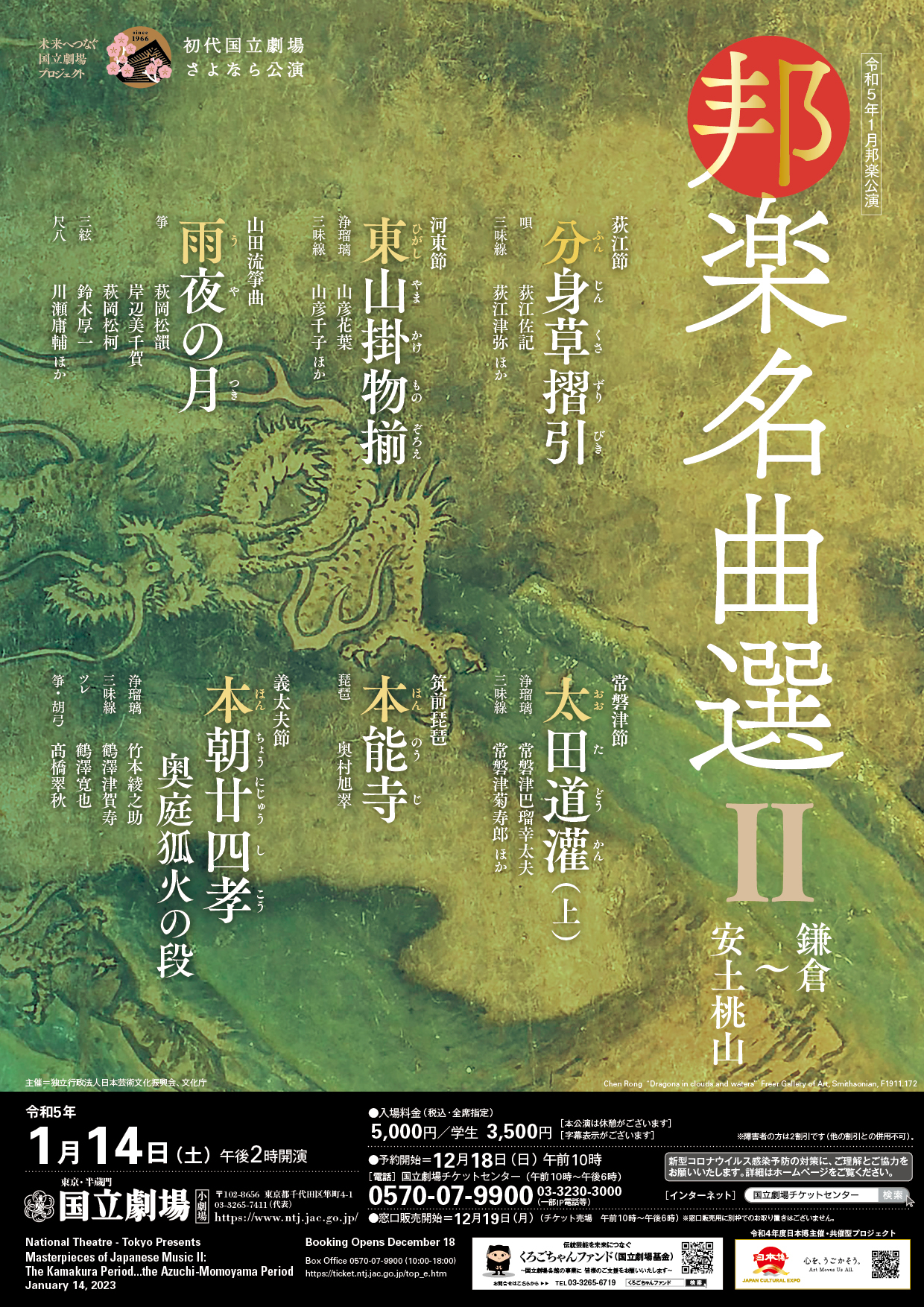

箏・三味線・琵琶など、日本の様々な伝統音楽を紹介するシリーズ「邦楽名曲選」第二弾。本公演では、鎌倉から安土桃山を取材した作品を特集します。乱世に生きた武士の時代、哀切に満ちた名曲の数々をお楽しみください。

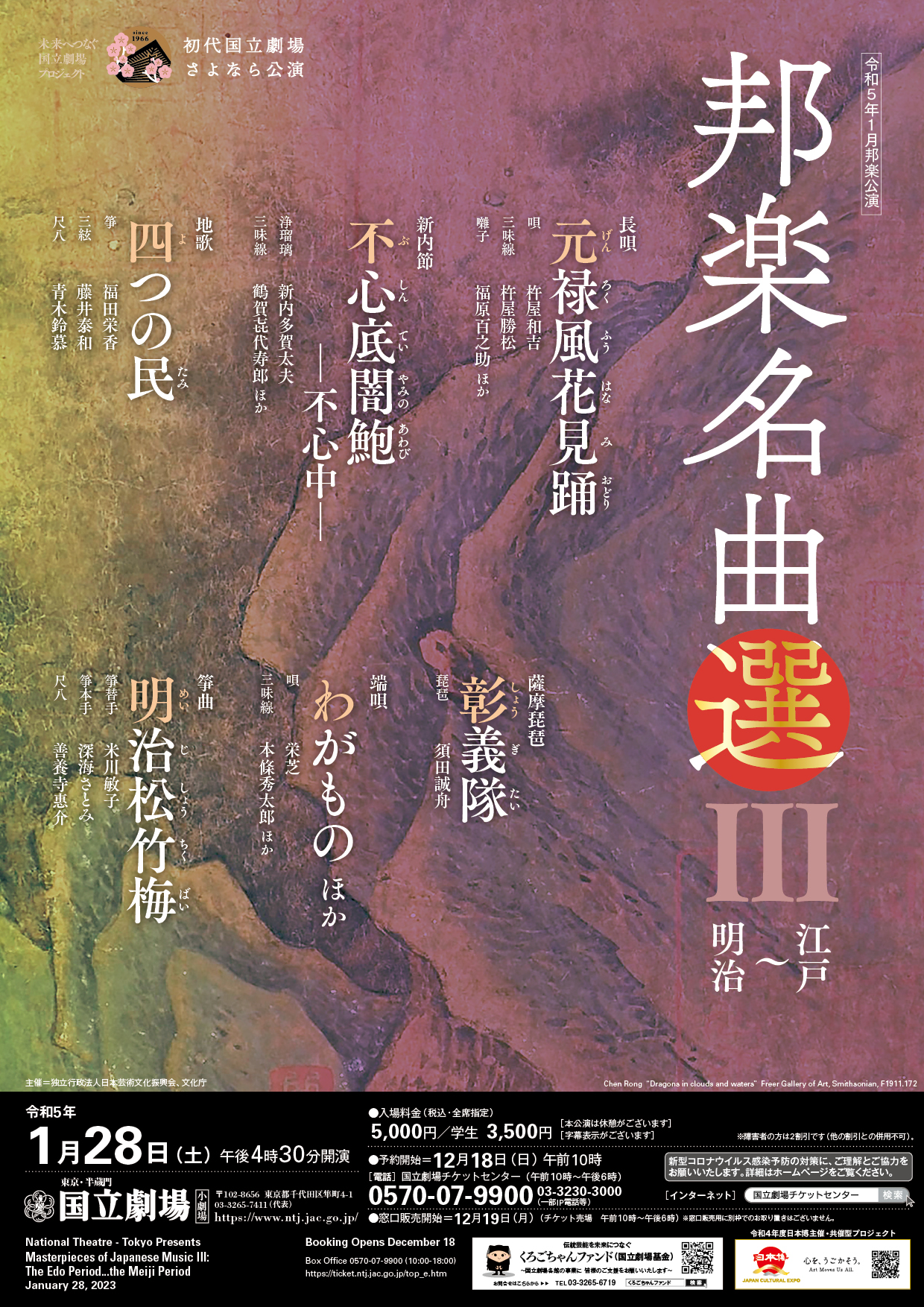

日本の歴史を伝統音楽でたどる「邦楽名曲選」第三弾。本公演では、江戸から明治時代を題材にした作品を特集します。町人文化の花開いた江戸時代から激動の幕末明治にいたる多彩な物語。音楽性豊かな曲を存分にお聴きください。

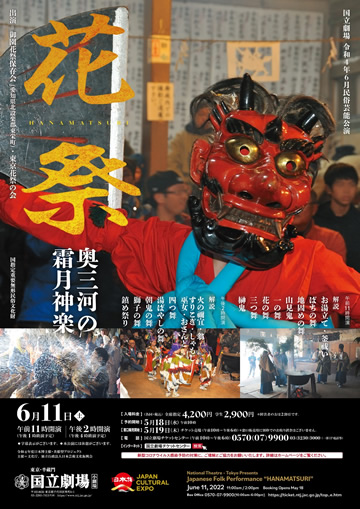

「花祭」は、太陽の力が一番萎える時期に八百万の神々を勧請し、その力を復活させて無病息災や五穀豊穣を祈念します。本公演では、夜どおし繰り広げられる祭礼をほぼひと通りの流れでご覧いただける構成です。

明治5年(1872年)の鉄道開業から150年となる令和4年、『鉄道唱歌』が誕生するまでの歴史をたどります。とても珍しい明治時代に生まれた鉄道ゆかりの音楽もお楽しみいただける舞台の旅へ。汽笛一声、出発進行です。

各地域の様々な民俗芸能から、春夏秋冬に催される神楽や田楽、傀儡など異なるジャンルを一度にご覧いただける企画です。日本の芸能の豊かさを四季の移ろいとともにご堪能ください。

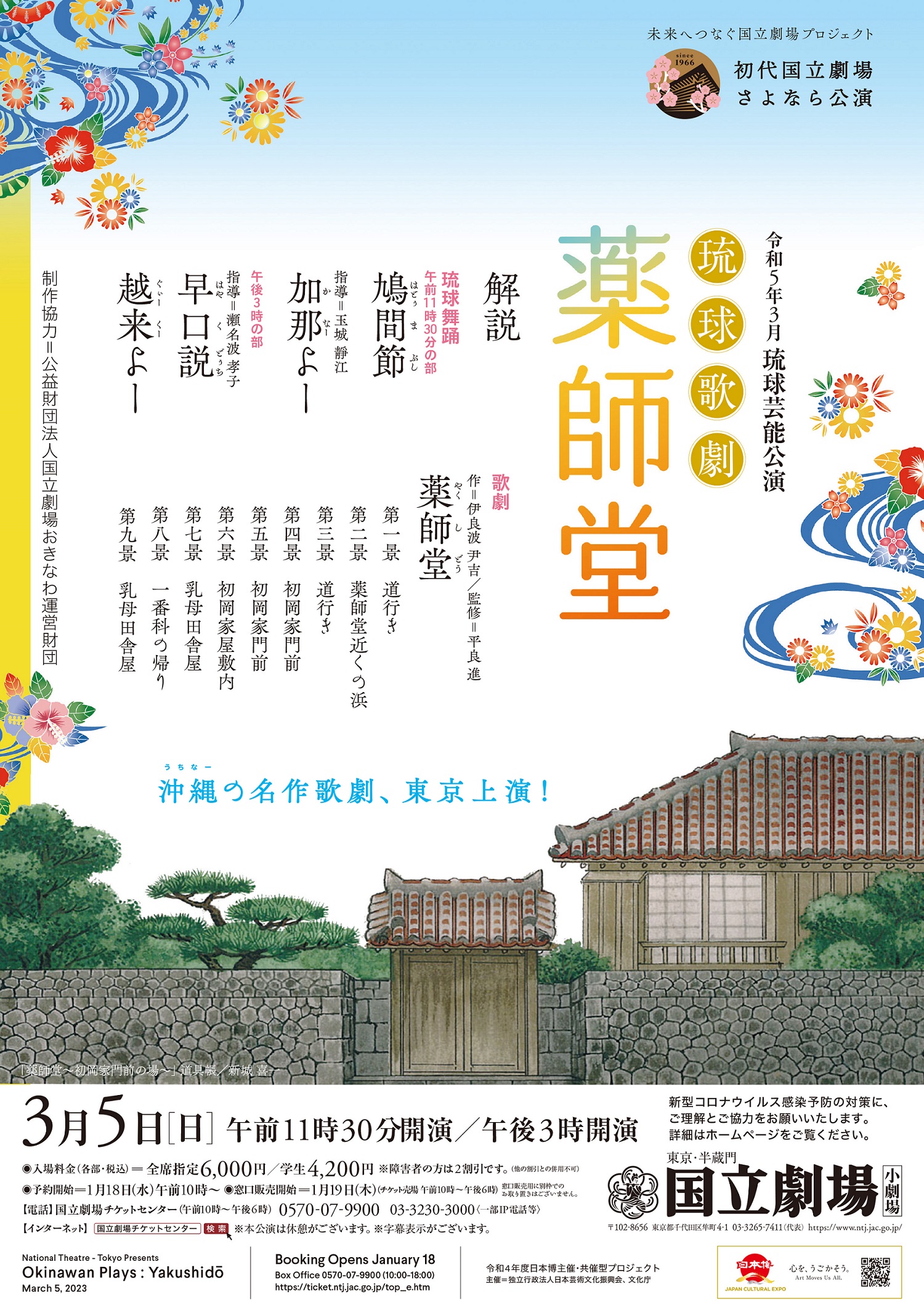

琉球歌劇は、本土ではなかなか観る機会がありません。

「薬師堂」は、四大歌劇の内の一つで、ドラマチックな展開で人気があり、全体を通して明るい作品です。恋愛ものですが、要所に笑いあり、涙あり、古き良き時代の趣が凝縮された見どころの多い名作で、現在望み得る最高の配役でお届けします。

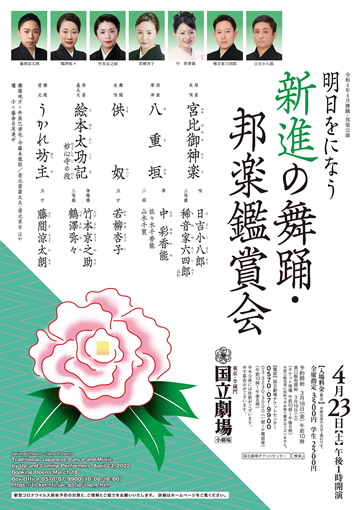

将来の活躍が期待される若手の日本舞踊家・邦楽家に焦点を当てる恒例の企画。気鋭の実演家に主役や大曲・難曲に挑んでもらい、大舞台の経験が出演者の今後の財産ともなる、国立劇場ならではの公演です。

比叡山延暦寺による「山王礼拝講」は、比叡山の麓にある天台宗の守り神・日吉大社の神前で行われる貴重な法要です。

神職の参加や麓で行われる法要ならではの所作、声明と問答の対比など、たくさんの見どころがあります。是非お楽しみください。

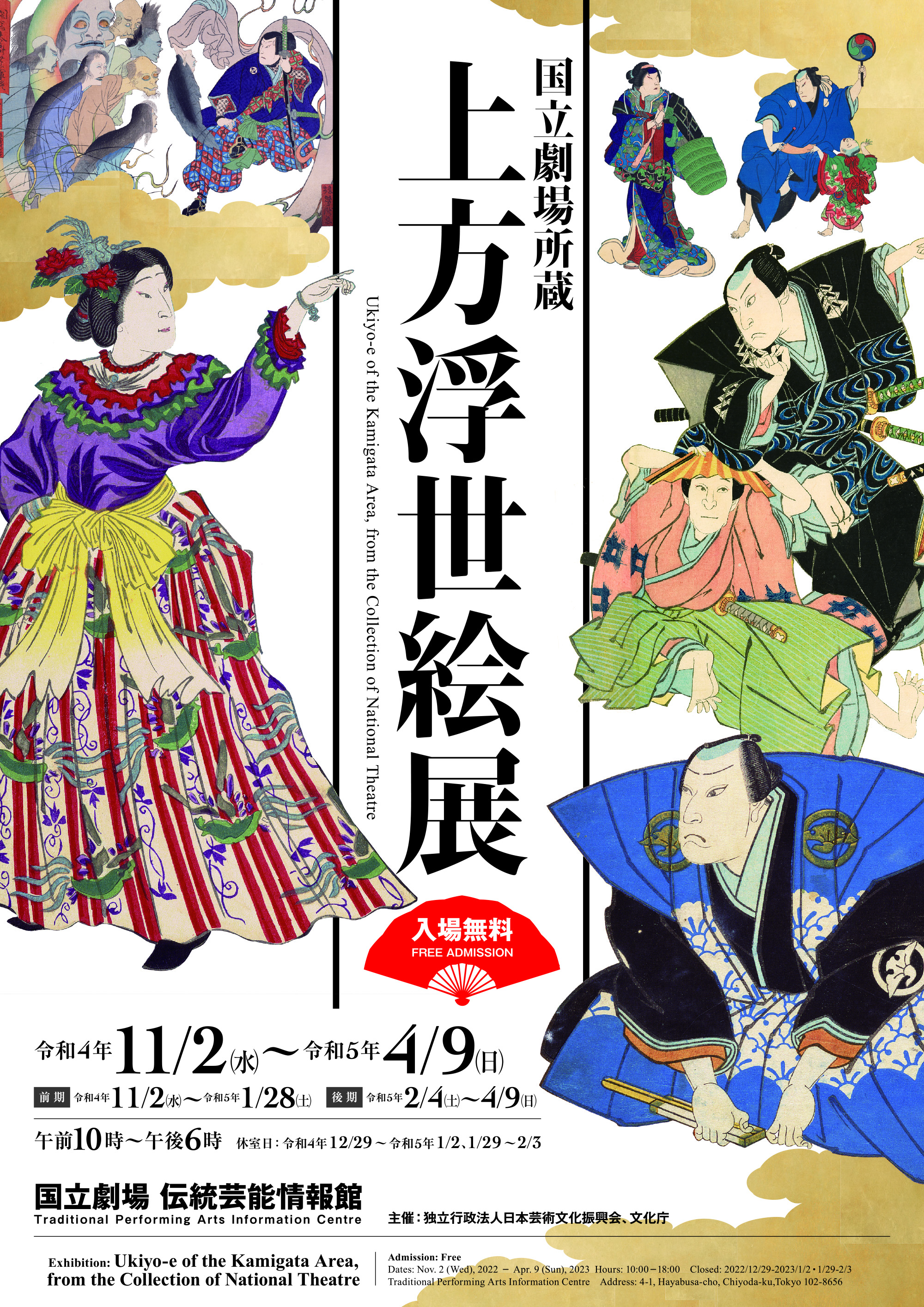

幕末から明治期の作品が充実し、役者絵、おもちゃ絵、錦絵新聞など種類も多様な国立劇場の上方浮世絵コレクション。上方浮世絵の魅力をたっぷりとご紹介します。