能と狂言、二つを合わせて能楽!

うたと舞いが中心の音楽劇である能と、ユーモアたっぷりの会話劇である狂言。これら二つを合わせて能楽というんだ。今では別々のものとして成り立っているけど起源は同じで、600年以上という長い歴史の中でいっしょに育ってきたんだ。能ではユーレイや神様など、この世のものではない者が主役になることも多くて夢の中みたいに感じるかも。逆に狂言は普通の人たちの普段の生活の中で起こるおもしろいできごとがメインで、そこも正反対だよ。

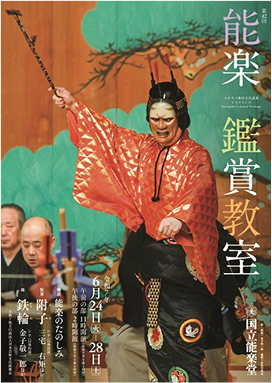

2021年8月 国立能楽堂

2023年9月 国立能楽堂

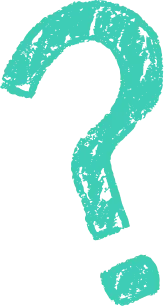

どうして面をつけるの?

能では面(能面というよ)をつけることで若い女性や老人や鬼など、さまざまなキャラクターに変身することができるんだ。能面は無表情に見えるけど、舞台で役者がつけることで、角度や動きによって笑っているように見えたり、泣いているように見えたりするよ。基本的にはその演目の主役であるシテの役の人が能面をつけるんだ。

狂言では役者が素顔で演じることが多いけど、鬼や動物などを演じる時は面をつけることもあるよ。

能はミュージカル?狂言はコメディ?

能は謡といってことばに節をつけてうたう声の音楽と、囃子といって笛や小鼓、大鼓、太鼓などの楽器で演奏する音楽、そしてゆったりと美しい舞と無駄のない動作とが組み合わさった演劇だよ。主役のシテ、相手役のワキをはじめ多くの人が舞台上にいるね。

狂言では、人々の普通の日常が大げさな動きやせりふでおもしろおかしくえがかれているんだ。お調子者、みえっぱり、お酒好きなどキャラクターがみんな個性的で、ついつい笑っちゃうよ。

2023年 5月 国立能楽堂

2019年 10月 国立能楽堂

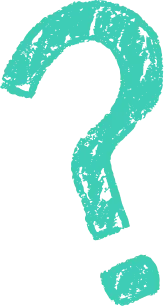

どんな衣裳を着るの?

能と狂言の衣裳のことを装束というんだ。能の装束の素材はおもに絹でできていて、ししゅうや金ぱくが使われたりしてあざやかなものが多いよ。

狂言の装束は麻でできていることが多くて能みたいに派手ではないけど、シンプルで親しみやすい感じだよ。キャラクターの性別・年齢・身分・職業などにより着ける装束が違うから、色々と見比べてみるのも楽しいね。

舞台に屋根がついているね!

能と狂言は、能舞台という専用の舞台で演じられるよ。他の多くの演劇とはちがって場面をあらわす背景などの大道具を使わないので、お客さんが自由に想像しながら見ることができるんだ。

一目見て気づいたと思うけど、舞台の上に屋根がついているね。これはその昔、神社やお寺の境内など外に舞台が作られていたなごりで、そのあと建物の中に能舞台が作られるようになってからもそのまま変わっていないんだって。

実際に見てみよう!!

東京の千駄ヶ谷にある国立能楽堂では、毎年夏休みの期間に「親子で楽しむ能の会」「親子で楽しむ狂言の会」という公演を行っているよ。演目によってはちょっと難しく感じる能楽だけど、みんなにとってわかりやすい物語だったり、エンターテインメントとしてワクワクする演目をセレクトしているから、はじめてでも楽しめるよ。

また、「能楽鑑賞教室」という公演も毎年開催していて、わかりやすい解説つきで能楽を見ることができて、初心者にもやさしいんだ。

もちろん国立能楽堂だけじゃなくて、ほかにもいろいろな場所で能楽の公演が行われているから、興味をもったら調べてみてね!