歌舞伎は、400年続く

大人気の演劇!

今から400年以上前、風変わりなすがたをしてカッコつけた人たち(かぶき者)のしぐさや身なりを取り入れておどった「かぶき踊り」からはじまって、その後、大人気の演劇となっていった歌舞伎。

たくさんのスーパースター、最先端のファッションやブームを次々と生みだして今に続く歌舞伎は、どんな芸能なんだろう?

心にのこる演技やセリフのおもしろさ、見とれるほどキレイでカラフルな舞台など、今でもフレッシュなおどろきに満ちた歌舞伎の世界をちょっとだけのぞいてみよう!

2022年10月 国立劇場

演じる人はすべて男性なの?

演劇だから女性の役も当然あるけれど、実は演じている人はすべて男性なんだ。

男性の役を立役、女性の役を女方と呼び、両方とも演じる俳優もいるよ。特に女方は、女性の役を演じるための表現の工夫がたくさんあって、初めて歌舞伎を見る人の中には男性が演じていることに気づかない人もいるほど!

力強い武士から、かわいらしいお姫さま、時にはこわ~いゆうれいまで、はば広い役をこなすのが歌舞伎俳優のすごさだよ。

ひとつの場面にとてもはば広い役の登場人物が並んでいるね

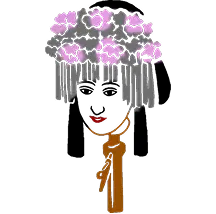

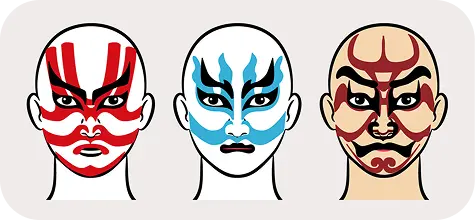

見た目のインパクトがすごい!

歌舞伎では役によってメイク(化粧)のしかたや髪型、衣裳などが決まっているんだ。たとえば、隈取という化粧では、強いヒーローは赤い筋、悪いキャラクターは青い筋、おばけや妖怪は茶色の筋など、役の性格が一目でわかるようになっているよ。

演技でも、「いまここ見て!」という感じで、お芝居の途中でわざと動きを止めてポーズを決める 見得という演技があるんだ。形のカッコよさや美しさが際立って、お客さんの目線も集中するから、とっても盛り上がる瞬間なんだよ!

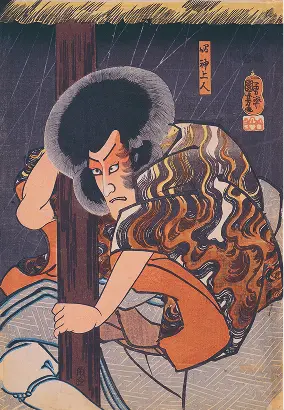

5人の盗賊が勢ぞろいする場面を切り取ったもの。

一人ひとりの髪型や格好のちがいが、キャラクターの性格のちがいも表しているよ。

見得の場面で、力強さと怒りを強調したポーズ

歌舞伎の音の役割は?

歌舞伎の舞台では、場面の様子を表したり、俳優の演技を盛り上げたりするほか、踊りの伴奏としても音楽が使われるんだ。楽器はおもに三味線や太鼓、鼓、笛などで、BGMだけではなく、ストーリーの進行を手助けする音楽もあって、さまざまなシーンで活躍するよ。

見得を印象づけたり、足音などに使われたりする ツケや、幕が開いたり閉まったりするときの柝(拍子木)もそうだけど、音はとても重要な役割を果たしているんだ。ほかにも風や雪の音を大太鼓で表現したり、動物や虫の声を道具で再現したり、人の手で作り出す音が本物にまさることもあるのがおもしろいよ!

春の訪れを告げるうぐいすの鳴き声を表現する道具だよ。

どんなお話があるの?

いろいろなお話があるけど、例えば、

・ピンチにヒーローが現れて悪者をやっつけるお話

・お姫さまと武士の禁断の恋のお話

・日本の伝説や昔話をもとにつくられたお話

があるよ。

時にはダークヒーローを主人公にしたお話なんかもあって、悪のカッコよさにしびれちゃう✨、なんてこともあるかも!むずかしいストーリーもあるけれど、ドキドキする戦いや笑いのある場面もあって楽しめるよ。音楽も入ることでさらに楽しく盛り上げてくれるんだ!

『三人吉三巴白浪』

2012年1月 国立劇場

舞台の特徴は?

一番の特徴は客席の中に花道があることだね。花道で演技される時は見る人にとって俳優がすごく近くに感じられるよ!舞台を丸く切り抜いて360度回転することができる廻り舞台は、日本の歌舞伎で発明されてその後世界に広まったんだ。定式幕は歌舞伎の劇場でおなじみの3色の幕なんだけど、国立劇場では右から、黒、柿色(茶色)、萌黄色(濃い緑色)の順番に色が並んでいるよ!

実際に見てみよう!!

国立劇場では毎年、歌舞伎を初めて見る人向けに「歌舞伎鑑賞教室」という公演を行っているよ!

歌舞伎の名作や名場面を上演するんだけど、その前に、歌舞伎俳優が歌舞伎ならではの演技や約束事など、知っていると楽しめるポイントを教えてくれる「歌舞伎のみかた」というステージがついているんだ。

ちなみに、7月の夏休みの間は「親子で楽しむ歌舞伎教室」として公演しているので、よかったらぜひ家族の人と一緒に見に来てね!ほかにも日本のあちこちで歌舞伎の上演があるから、見に行きたくなったらぜひ調べてみてね。