演芸は、みんなを楽しませるお話や技!

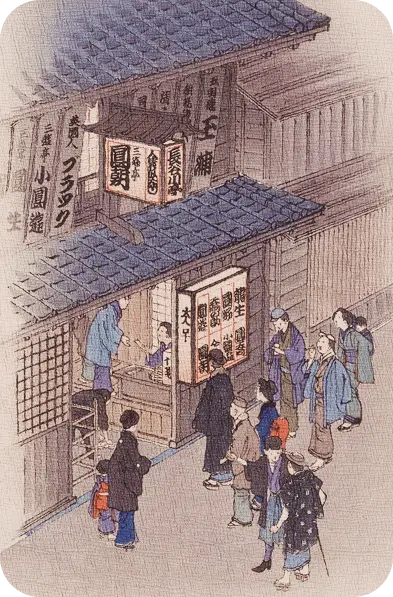

おもしろいお話を聞かせたり、びっくりする技でみんなを楽しませる芸。それは古くからお寺や神社、にぎやかな町なかなどで行われていたんだけど、今から250年くらい前から、だんだんと決まった場所(小屋)で演じられるようになり、寄席と呼ばれるようになったんだ。

寄席で演じられる芸能は、演芸と呼ばれ、たくさんの種類があるんだって。今までたくさんの人々を笑顔にしてきた演芸、いったいどんなものがあるのかのぞいてみよう。

『Au Japon』ジュール・アダム著 国立劇場所蔵

寄席ってどんなところ?

寄席は演芸を専門に上演する場所のことで、演芸場ともよばれているよ。場内には、舞台にあたる高座とよばれる場所があって、幕が開いたまま、ここで色々な芸が続けて演じられるんだ。多くの寄席では一年中ほぼ毎日、様々な演芸が演じられていて、出演者も毎回入れかわったりするんだからびっくりだよね!

演芸にはどんな芸能があるの?

演芸には大きく分けて、話す芸能と見せる芸能があるんだ。ここでは一部になるけど、紹介するよ。

話す芸能の例

- 落語:

- たった一人で何人もの役を演じながらおもしろいお話で笑わせてくれるんだ。お話を聞くだけなのに、不思議と色々な風景が頭に浮かんでくるよ。

- 講談:

- 落語と同じように一人で座ってお話しするけれど、歴史にちなんだ内容が多いんだ。扇で台をたたいてリズミカルにお話しするよ。

- 浪曲:

- おもに三味線の音にのってセリフとメロディーでお話を伝えるんだ。台を前に立って一人で語り、三味線ひきは近くに座って演奏するよ。

- 漫才:

- 二人以上のおもしろい会話のかけあいで笑わせてくれるんだ。今の時代にあわせたお話の内容だからとっても分かりやすいよ。

2022年9月 国立演芸場

見せる芸能の例

- 太神楽・

曲芸: - 古くからの神様への信仰がもとになっていて、みんながお正月などのお祝いの時に見たことがある獅子舞や、和傘の上で玉やますを回したり、一度に複数の輪っかや棒を投げ合って見事にキャッチしたりする芸があるよ。

- 奇術:

- たねやしかけをつかって不思議なことを見せてくれるんだ。みんなが知っているマジックみたいなもので、お客さんともやりとりしながら楽しませてくれるよ。

2019年9月 国立演芸場

落語ってどんなもの?

代表的な演芸の1つ落語は、みんなテレビなどで見たことがあるんじゃないかな。お話しする人は落語家と呼ばれていて、一人で座布団に座ったまま、扇子や手ぬぐいを使って身ぶり手ぶりで何人もの役を語り分けるんだ。笑いの中にも親子愛や夫婦愛などが描かれていて感動できたり、言葉づかいやしぐさから昔の日本の生活を想像したりすることもできるんだ。

最後にはオチと呼ばれるおもしろくて「なるほど!」と思える結末があって、笑わせてくれるよ。

2018年8月 国立演芸場

寄席をさらに楽しむポイントを教えて!

出演者の登場曲!?

寄席で流れる音楽を寄席囃子といって、舞台のそで(舞台の左右にあるかくれた場所)で三味線や太鼓、かねで演奏されるよ。寄席囃子のもっとも大切な役目は、出演者が登場するときに流れる出囃子。その人のテーマソングみたいなものだね。出囃子以外にも、落語のお話の中での効果音や、曲芸や奇術のBGMなども担当していて、出演者と息の合った演奏をしているよ。

寄席から生まれた言葉

みんなも知っている言葉で寄席から生まれた言葉もあるよ。さっきでてきたオチもそうだけど、トリも聞いたことがあるかな。寄席のプログラムで、最後の出演者はトリと呼ばれていて、一番重要な出番なんだ。出演時間も30分くらい(他の人はたいてい15分くらい)と長いんだ。よく歌番組なんかで「本日のトリは○○がつとめます!」というように、一番注目されている人がトリになるんだね。

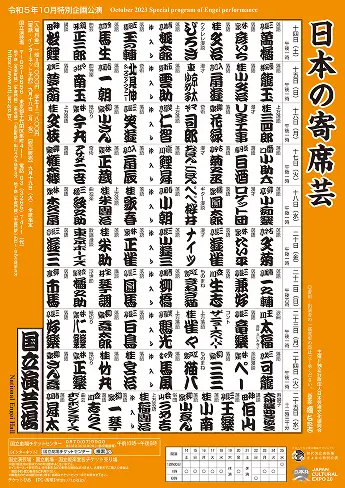

「日本の寄席芸」

2023年10月 国立演芸場