想像もつかないくらい奥がふかい世界、文楽!

人形が音楽にあわせておどったり、恋に落ちたり、運命にほんろうされたり…。日本には、語りと音楽でお話を聴かせる芸と、人形をじょうずに動かす芸が出会って進化してきたスペシャルな人形劇、文楽があるんだ!

二つの出会いは400年前。そこから、大人気となった情熱的な語りかたや、人々をひきつける複雑でおもしろいストーリーが生まれて、今の文楽になったんだ。「人形劇」ときくだけでは想像もつかない奥がふかい世界へ、はじめの一歩をふみだしちゃおう!

2018年5月 国立劇場 二階堂健撮影

いろんなところに人がいるね!

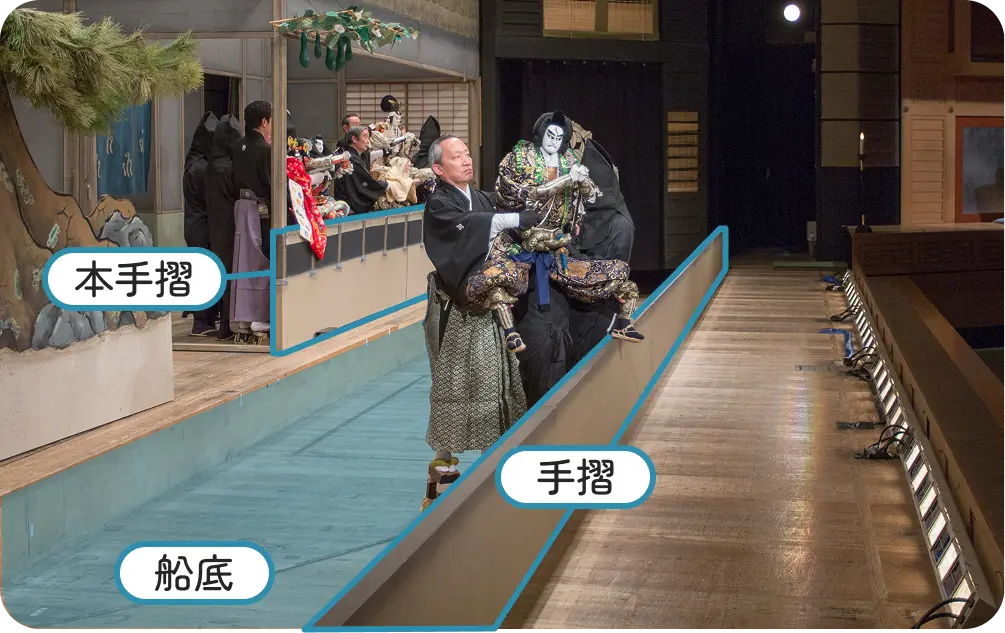

人形のうしろや舞台の横のスペースに人がいるね。それぞれに役割があって、舞台の横でお話を語る人を太夫、そのとなりで三味線を弾く人を三味線弾き、お話にあわせて人形を動かす(「遣う」というよ)人を人形遣いというんだ。そして実は、それぞれの人形のうしろには、三人ずつ人形遣いがいるんだよ。頭と胴体と右手を主遣いが、左手を左遣いが、足を足遣いが担当しているんだ。

みんなが力をあわせて一つの世界ができあがるのが、文楽のおもしろいところだよ!

2019年1月 国立文楽劇場

舞台の横にいる二人の役割は?

太夫と三味線弾きの二人はペアを組み、太夫は語りで、三味線弾きは音楽で物語を伝えるんだ。こういうお話のしかたを浄瑠璃といって(だから文楽は人形浄瑠璃ともよばれるよ)、なかでも文楽は義太夫節という、大阪生まれの迫力ある語りかたをするよ。一人で何人ものセリフを言ったり、歌うように雰囲気を表現したりと、語りかたにたくさんの工夫があるんだ。

三味線は低いひびきもせんさいな音色もかなでられる太棹三味線がつかわれるよ。登場人物のきもちや空気感を音で表し、お客さんの心へ物語の世界を届けるんだ。

『絵本太功記』

2020年9月 国立劇場

人形はどうなっているの?

文楽の人形はふつうのお人形とちがって身長130-150cmくらいと背がたかく、動かしやすい仕組みになっているよ。着物やかつら、髪飾りや刀なども人形専用。人形遣いのリーダーである主遣いが愛情をこめて、かっこいい姿やかわいい姿に組み立てるんだ(人形拵えというよ)。

それを三人で息をあわせて遣うことで、まるで人形が命をもっているみたいに見えるんだ!主遣いになるまで20年以上の修業が必要だといわれるくらい、すごい技で遣っているよ。

国立文楽劇場所蔵

国立文楽劇場所蔵

文楽鑑賞教室より解説のようす。

2012年12月 国立劇場

どんな舞台で演じられるの?

舞台にある手摺という低いかべが、人形にとっての地面。そして、人形遣いは船底とよばれる一段低いところに立って、人形が地面から浮いて見えないよう、ちょうどいい高さに持ち上げているんだよ。

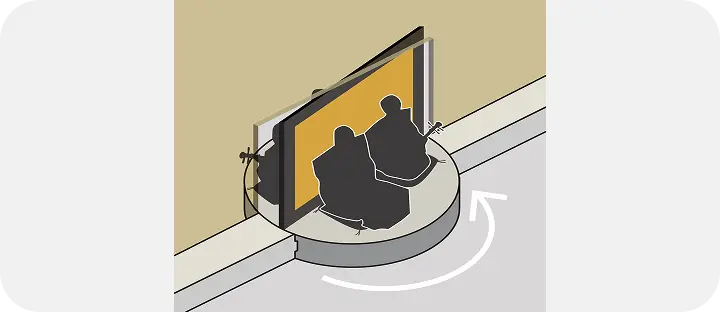

太夫と三味線が座っているところは床とよぶんだ。床には盆という丸い切りこみがあり、二人の出番がおわって次のペアに交代するときは、盆がぐるっと半回転して、一瞬で入れかわる仕組みなんだ!

『絵本太功記』

2015年4月 国立文楽劇場 青木信二撮影

実際に見てみよう!!

文楽の本拠地、大阪には国立文楽劇場があるよ。この劇場では「ぜひみんなに見てほしい!」というお話を選んだ「親子劇場」という公演を、夏休みに行っているんだ。文楽人形の解説などふだんは見られない楽しいステージもあるよ!ぜひおうちの人といっしょに見にきてね。

それから国立劇場と国立文楽劇場のどちらも、文楽をはじめて見る人むけに「文楽鑑賞教室」を毎年行っているよ。文楽の説明や、お話のわかりやすい解説など、はじめての観劇を楽しくするような内容でお届けするから、こちらもぜひ見にきてね。

東京や大阪以外の場所でも公演が行われることもあるから調べてみてね。