イベントレポート

「国立能楽堂オープンデイ~能楽師と一緒に能楽堂を探検しよう!~」レポート

「国立能楽堂オープンデイ」は、なんと能楽師といっしょに国立能楽堂を探検できるイベント。申し込みも参加費もいらないから、おうちの人をさそって気軽に参加できるんだ。

能楽(能と狂言)をみたことがない人も、心配いらないよ。きれいな装束(能楽の衣裳)やふしぎな能面をじっくり観察したり、部屋の中なのに屋根がついているおもしろい能舞台の上を歩いてみたり、楽しいポイントがたくさん。

この記事では、7月16日の回の様子をレポート。次回は8月22日で、秋や冬も行うよ!

「伝統芸能ってなあに 能楽」

①ロビーに集合!

探検のまえに、ロビーで国立能楽堂についての説明があるよ。能・狂言の上演を記録して、写真や動画を地下のライブラリーで保管・公開したり、2階では若い能楽師を育成したりと、いろいろなおしごとをしているんだって。能楽を上演しているだけじゃないんだね。

どのおしごとも、能楽を未来に残すためにたいせつなものなんだ。

➁客席

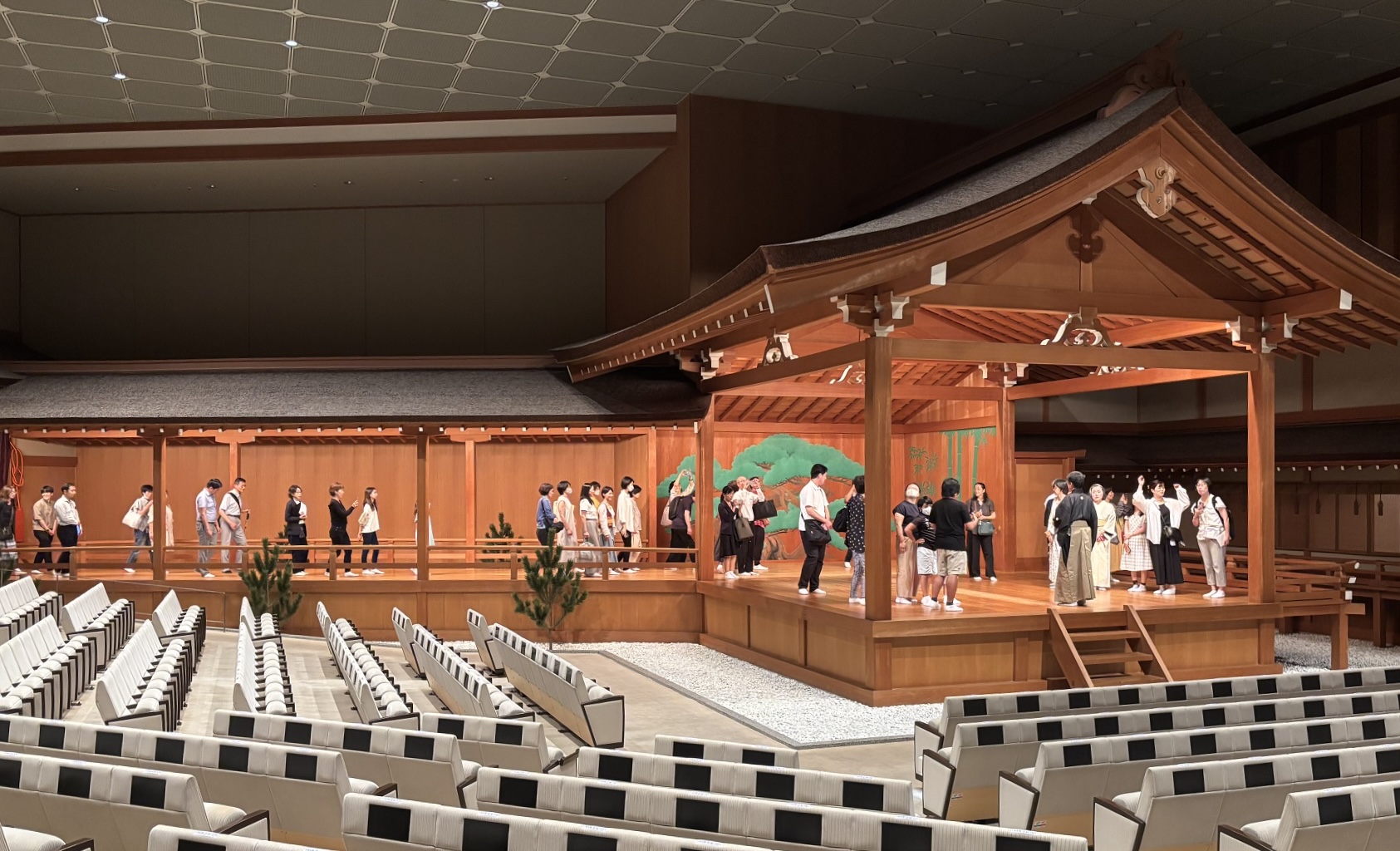

つぎは客席にすわって、だれもいない能舞台をゆっくりながめてみよう。能舞台はどうしてこんな形をしているんだろう?壁にはなんで松の絵がかかれているんだろう?いろんな疑問がわいてくるけれど、能楽師がたくさん解説してくれるよ。

③楽屋

楽屋とは、出演者が準備をする部屋で、お客さんはふだん入れないところだよ。でも入ってみると、びっくり!すごく広くて奥のほうまで見渡せるね。おおぜいの人が使うときでも、部屋のあいだのふすまはこうして開けておくんだって。

そして、楽屋の一室で面や装束(能楽の衣裳)の解説。ところせましと色々なものが並んでいたよ。

能楽に使われる品々には、日本で昔から続いてきた自然への尊敬の気持ちや、人の喜怒哀楽に対する受け止め方が、よく表れているんだって。

④鏡の間

雰囲気が急に変わって、静かでおちついたところだね。ここはシテ(能の主役)が鏡のまえで面をつけて、役の気持ちになる神聖な場所。楽器のチューニングもここで行うよ。

⑤ついに、能舞台へ!

幕が上がるとそこは能舞台。満員のお客さんがいるつもりで、能楽師気分を存分に味わってみよう!

床についた汗のシミや、何度も歩まれることで色が薄くなった板をみると、ここで一生懸命に演じたたくさんの能楽師の気持ちがまっすぐ伝わってくるようだよ。

⑥切戸口から退場

能舞台を十分楽しんだら、松の絵の右手にある、このちっちゃい出口(切戸口)から出るよ。本番でも出入りに使われることがあるんだけど、おもしろいよね。こどものみんなは余裕で通り抜けられるね。

⑦展示室で解散

国立能楽堂の探検はこれでおわり!全部で1時間くらいかな。こどもの参加者のみんなからも、「昔のことが知れてよかった」「説明がじょうずでわかりやすかった」と大好評だったよ。

この日は展示「能楽入門」の開室日だったから、展示室へも案内してもらったよ。探検のあとだから、展示されているものもいちだんと興味深くみえてくるね。

(入門展「能楽入門」は8月6日(水)まで。)

能楽をみたことがある人もない人も、「国立能楽堂オープンデイ」にぜひ来てね!

「国立能楽堂オープンデイ~能楽師と一緒に能楽堂を探検しよう!~」

| 会場 | 国立能楽堂 (東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目18番1号) |

|---|---|

| 日程 | 8月22日(金)午後4時半・午後7時 9月26日(金)午後4時半・午後7時 10月22日(水)午後2時・午後4時半・午後7時 11月28日(金)午後2時・午後4時半・午後7時 12月17日(水)午後2時・午後4時半 1月27日(火)午後2時・午後4時半 3月19日(木)午後2時・午後4時半 |

| 入場料 | なし |

| 申し込み | 不要 |

| ホームページ | https://www.ntj.jac.go.jp/topics/nou/2025/openday2025/ |