伝統芸能のおしごと

研修生の1日をのぞいてみよう!

きょうは国立劇場養成所の狂言方の研修生、奥悠輔さんに密着取材!

奥さんは、こどものころに狂言をみて、狂言に興味がわいたんだって。そのあと大きくなってから「国立劇場に養成所があるんだ!」と知り、狂言方の研修におうぼしたのだとか。

奥さん、よろしくお願いします!

|

よろしくお願いします! |

密着の前に、国立劇場養成所というのは、伝統芸能のプロになるための場所で、入所すると学校みたいに1限目、2限目・・・と稽古を受けることができるんだ。

そして、奥さんが興味をもった狂言とは、ふつうの人たちのふだんの生活の中で起こるおもしろいできごとを言葉やしぐさによって描く、ユーモアたっぷりの劇だよ。くわしく知りたい人はこちらを読んでみてね。

それではさっそく、密着はじまり!

★稽古のじゅんび

まず、国立能楽堂にいくよ。そして、着物にきがえて稽古場のじゅんびをするんだ。

正座して先生を待つよ。あっ、先生がいらっしゃった!

★1限目:狂言研修

この日の1限目は、狂言小謡のれんしゅう。これは狂言に出てくるみじかい謡で、まずは大きな声で謡えるようになるのが大事!先生と一対一で、ほんものの舞台も使

|

三宅右矩先生:演 |

こちらのページで、謡の稽古の動画をみることができるよ。

★お昼休憩

1限目の後にすぐお昼?!でも、いっしょうけんめい集中したあとだから、しっかり食べて午後もがんばるよ!

★2限目:小鼓研修

つぎは、ほかのコースを受

真剣な表情に、分厚い本・・・。小鼓って、どんな音がするんだろう?

こちらのページで、音をきいてみることができるよ。

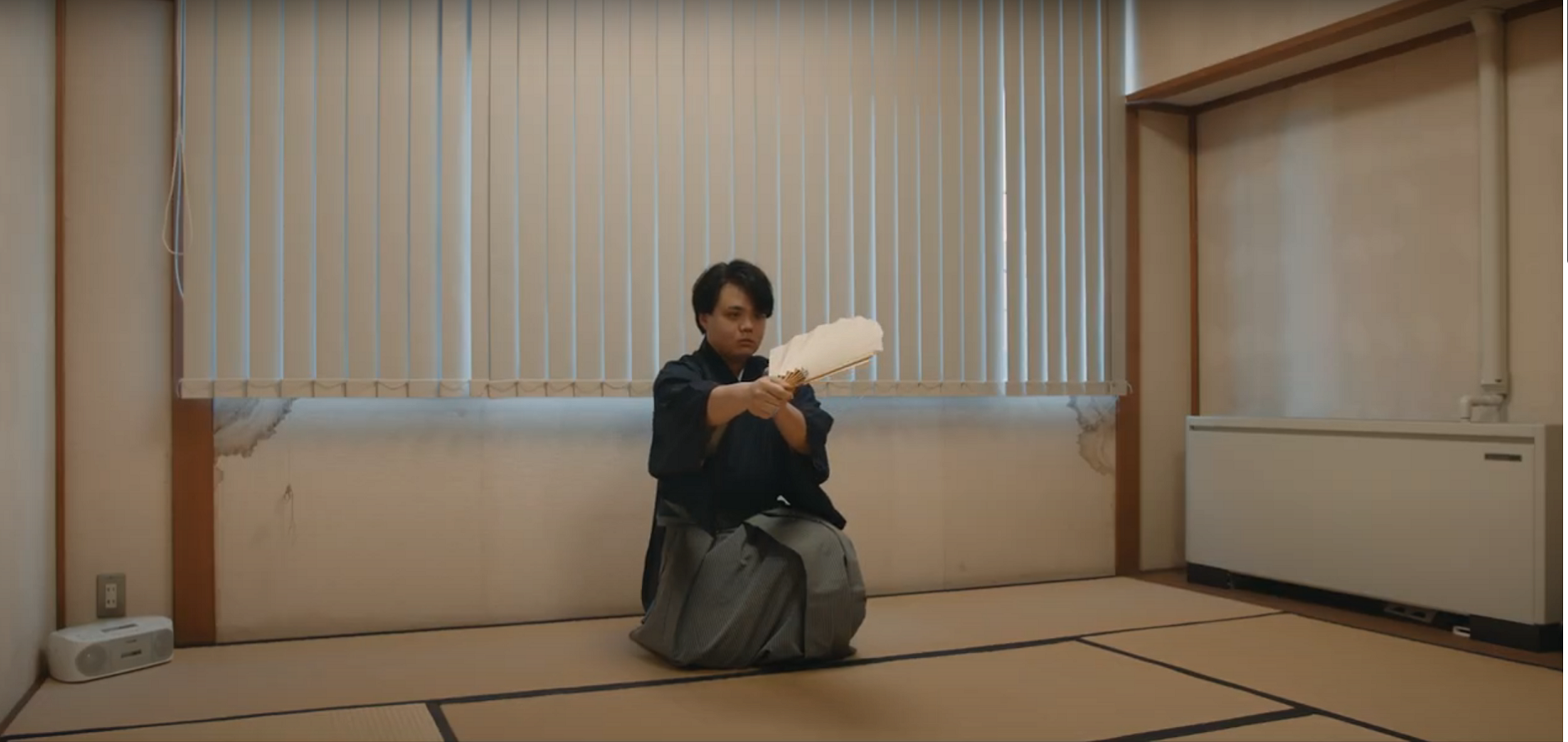

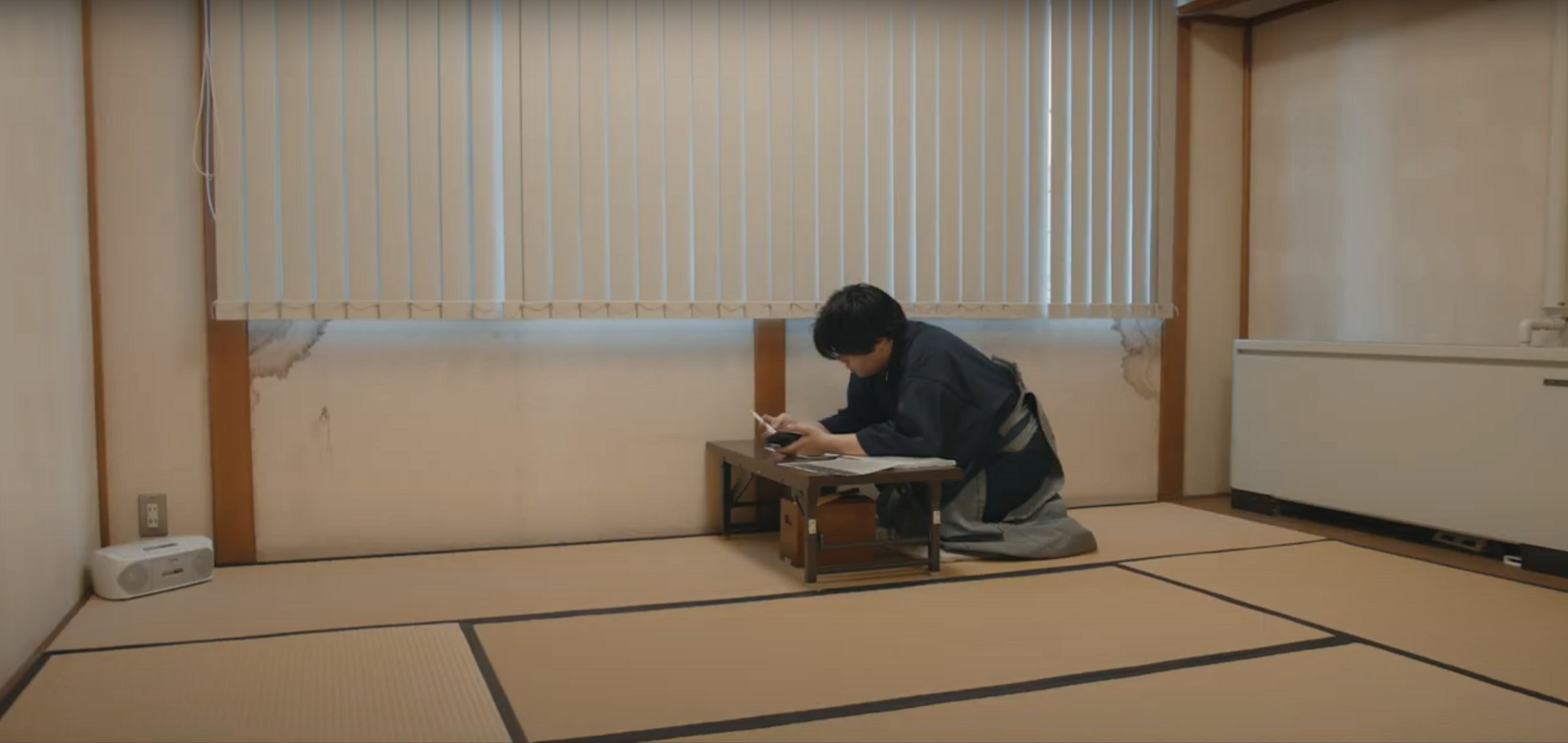

★3限目:自主れんしゅう

空いている稽古場で、これまでのおさらいをしたり、本を開いたりと、じぶんでお稽古するよ。

ここで、奥さんにインタビュー!国立劇場養成所の魅力は何ですか?

|

国立劇場養成所では、業界を引っ張ってきた先生や、いま大活躍中の先生など、ほんとうにすごい方々に教えてもらえます。それに、狂言ができるようになるだけじゃなくて、「これをおしごとにして食べていくって、どういうことなのか?」をじっくり考えて指導してもらっていると感じていて、それも魅力です。 |

なるほど~。「伝統芸能をおしごとにしたい!」という人にはうってつけの、唯一無二な環境だね。

★4限目:太鼓研修

さいごはほかのコースの研修生といっしょに、太鼓の稽古!

太鼓も、じっさいの舞台で奥さんが演奏することはないけれど、能の囃子の楽器のひとつだから、こうやってれんしゅうするんだね。

太鼓の練習も、真剣そのもの!どんなことにも対応できる狂言師になるため、先生と向き合いながら、きほんをしっかりと学んでいるんだって。

|

徳田宗久先生:稽古は教える人と習う人、一対一がきほん。この稽古でも、ゴールにたどりつくまで、研修生と話をしながら少しずつやりかたを変えて、伝えたいことをおしえているよ。 |

さて、これで今日の研修はおわり!みんなはどう感じたかな?「こんな場所があるなんて、おもしろいな」と思ってくれたらうれしいな。

研修生になったらこんなふうに、舞台に立つ日を夢みて稽古にうちこめるんだ。研修をさいごまでやり切ったら、伝統芸能のプロになる道が開かれるよ。

みんなも「伝統芸能のおしごとをしたい!」と思ったら、国立劇場養成所のことを思い出してね。