- 半澤重信(建築家)

- 国立劇場の草創期を知る方に貴重なお話をうかがう「国立劇場草創期」。第10回目のゲストは建築家の半澤重信さんです。半澤さんは昭和5年(1930)東京生まれ。昭和28年(1953)東京工業大学建築学科卒業後、大学院を経て、同学講師・千葉工業大学講師・文化庁文化財保護部主任文化財調査官を歴任。文化財の保存、博物館・美術館等の建設に数多く携わる第一人者です。昭和32年(1957)に文化財保護委員会(後の文化庁)の無形文化課に入職、文部技官。国立劇場の建設にあたり国の立場から国土交通省(当時の建設省)の協力を得て設計・監修をされました。

(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)9月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

国立劇場の建設に携わられたのはいつ頃ですか。

私は大学院を出た後、都市計画における駐車場問題に取り組んでいましたが、国立劇場設立の話が急速に具体化し始め、恩師の建築家・谷口吉郎教授と文化財保護委員会から強く要請を受け、建築家としてならと劇場建設の技術的な仕事に就きました。辞令は昭和32年(1957)1月7日でした。世界に向けた設計競技で1等入選した岩本博行氏(竹中工務店)の案をもとに、様々な検討を重ね問題をクリアしながら建設を進めていったのです。懸案だった建設地が三宅坂に決まり、米軍の施設が撤去され、関係者約300人による起工式が行われたのが昭和39年(1964)8月8日。昭和41年(1966)10月30日に竣工し、同年11月1日に開場しました。辞令を受けてから開場まで足かけ10年もかかったわけです。

白いあぜくら造り

当選案の外観は、白いあぜくら造りだったと聞きました。

そうです。劇場の前庭には80本の黒松を植え、お客様は内堀通りで都電や車を降りて、玉砂利を踏みしめながら回廊を歩いて正面玄関に向かうというものでした。しかし、現実的に白いあぜくらではすぐに汚れて美観を維持するのが難しい。それに伝統芸能を観る劇場ですから、落ち着きや重みも兼ね備えた風格が必要だという意見もあって、設計者の岩本さんの案をもとに再検討して、今の褐色のあぜくら造りに変更したのです。

前庭の黒松は桜田濠を隔てた皇居の森と相対して清々しい眺めになるので、私は採用候補にあげました。しかし一方、正面玄関まで自動車で入れる車寄せは絶対に必要です。劇場に行くとき、観客の心は浮き立ち、開演に間に合うように駆け込んでくる方も多い。それを、神社の参拝のような玉砂利の道を歩いて行くというのは、お客様に不親切なので反対しました。

階段のない楽屋

建築の面で国立劇場の優れているところはありますか。

まず、ホワイエ(ロビー)・舞台・舞台袖・楽屋等、いずれも十分な広さが確保されています。これは、観客にとっても、出演者にとっても、スタッフにとっても親切な素晴らしい環境です。また、大劇場小劇場ともに、楽屋が舞台と同じフロアにあります。これこそがこのデザイン案が1等候補になった決定的な理由でした。今までの都会の大劇場では、客席を少しでも多くしたいためこれらのスペースが狭く、出演者やスタッフは本番中に、階段やエレベーターで何回も舞台と楽屋を往復する。これは危険で大変なストレスです。出演者とスタッフが同じフロアに居て、楽屋には衣裳を付けて安心して舞台に向かえる広い廊下がある劇場は、前例がなく画期的なものです。

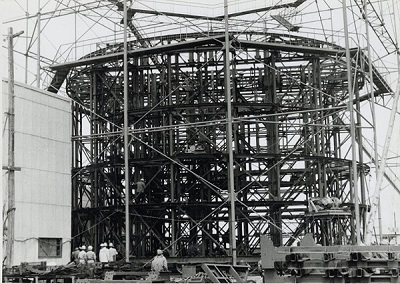

廻り舞台と迫りはすべて鉄骨です。大阪の工場で大劇場の廻り舞台の仮組みを見て、直径20メートル、ビル5階分の高さの巨大な円筒形の鉄骨がそびえ立ち、ゴーゴーと大きな音をたてて廻るのに驚きました。それらを調整して完成させ、大劇場の舞台の地下に設置しました。

世界最大の廻り舞台、仮組み中間検査の様子

舞台の迫りを上げ下げするときに、鉄骨がむき出しのままだと非常に危険なので、周囲を壁面で囲ったのですが、歌舞伎俳優の大反対に遭いました。「迫りに乗って登場するときに、自分がどの位置まで昇ったのか分からない」と言うのです。しかし俳優の衣裳がわずかに引っかかっても命とりになる恐れがある。だから絶対に引けません。考えた末、囲いの壁面にたくさんの穴をあけ、迫りの外部を透けて見えるように工夫して、俳優さん達は不承不承ながら納得してくれました。

迫りの中の穴あきパネルは現在も使われている

歌舞伎俳優の中でも三代目市川左団次さん、八代目坂東三津五郎さん、八代目市川中車さんは、檜舞台の感触や声や邦楽器の残響音のことなどずいぶんご意見があって、議論しました。特に中車さんで忘れられないのは「すっぽん」と呼ばれている花道の小さな迫りです。私は当時の最先端の劇場を目指し、国立劇場の舞台機構はすべてスイッチひとつで動く電動化を考えました。しかし「すっぽんは昔ながらの手動でなければ味がでない」と中車さんは強く主張される。私もそうだとは思います。やむなく電動にしましたが、後々手動で操作できる人がいなくなることを考えると仕方がないのです。俳優だけでなく学者との議論もありました。

撤去できる花道と桟敷席

大劇場小劇場ともに花道を床下に下げ、蓋をして客用椅子をその上に据えることができます。そうすると座席数を多く確保できるからです。桟敷席設置の案も出ましたね。私は桟敷席はあった方がよいと思いましたが、他に比べてあまり論議されませんでした。但し、3階席から花道が見える、これはずいぶん検討され、国立劇場の良いところのひとつでしょう。

劇場美術館という発想

大劇場の2階、3階の絵画ギャラリーは今でも好評です。

お客様は長時間座って一流の歌舞伎を観ますね。幕間にはゆっくり回廊を歩きたくなり、そこで一流の絵画を見て、劇場に来た喜びを感じるのです。つまり劇場と美術館をひとつにした「劇場美術館」という発想です。初代理事長の寺中作雄さんは絵画に精通した方で、名画収集に奔走してくださいました。劇場美術館という発想の大元は、ロビーの壁にお客様が触れて、せっかくの晴れ着に傷や汚れを付けないためでもあったのです。劇場の内装を地味にしたのは、舞台はひとえに役者の輝きのために、ロビーは着飾ったお客様が映えるように。そんな中でも花火のようなシャンデリアを3階に吊って、吹き抜けの天井を華やかに照らそうというのは設計者・岩本さんの発想で、その他客席や緞帳、細部に至るまで、国立劇場にふさわしい豪華さになりました。

大劇場ロビーに飾られた六代目尾上菊五郎の「鏡獅子」は、平櫛田中渾身の作です。搬入時95歳だった田中さんは麻の袴に襷掛け、工事用のヘルメットをかぶって、杖を跳ね上げながら大きな像の周りを走り回り、位置や台の高さを事細かく指示され決定しました。ケースは当時では最大の一枚ガラスで作り、田中さんは大喜びでした。

明治の初年以来、国の悲願だった国立劇場の建設に直接関与できたことは、私にとってまさに天与の僥倖でした。この間に様々な私の要望を前向きに協力くださった文化財保護委員会、建設省、そして岩本博行さん他の方々には、今でも心から感謝しています。

貴重なお話をありがとうございました。

(取材 あぜくら会)