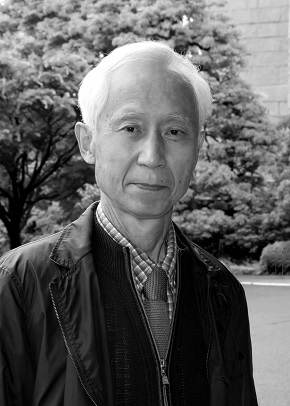

- 内山泰幸(庭師)

- 国立劇場の草創期を知る方に貴重なお話をうかがう「国立劇場草創期」。第9回目のゲストは国立劇場二代目庭師・内山泰幸さんです。内山さんは昭和28年(1953)東京生まれ。東京農業大学造園学科を卒業後、国立劇場初代庭師・藤島政治さんに師事し、昭和54年(1979)から平成31年(2019)まで国立劇場に勤務。その間、技術職員として劇場の庭の管理に専念されました。退職後の今も、寺院や個人の邸の庭を中心に庭師として活躍しています。

今回は、ご観劇の折に皆様にご覧いただいている「国立劇場の庭」について語っていただきました。

(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)8月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

偶然の配属で国立劇場へ

国立劇場の庭師になられた経緯をお聞かせください。

子供のころから植物に興味があり、大学を卒業後は、庭園の管理をする第一造園に入社しました。担当の1つが国立劇場でした。国立劇場の庭は、開場の翌年から初代庭師の藤島政治先生がおひとりで担当されていて、私は業者として下草刈りや薬の散布などに立ち会うために劇場に出入りしていました。藤島先生は当時75歳でしたから、後継者が欲しいと思っていたのでしょう。「国立劇場に来ないか」と誘われたのです。私は藤島先生の仕事に惹かれ、3年で会社を辞め、国立劇場に入りました。昭和54年(1979)、25歳の時です。

松の手入れは藤島流

当時の国立劇場の庭はいかがでしたか。

約100本の黒松の下に笹があるシンプルな庭で、あぜくら造りの劇場とマッチしていました。千葉県の東金の海岸から運ばれてきた黒松は、開場当時は痩せて貧相だったそうですが、藤島先生が丹精して、見栄えのする松に育っていました。松は手のかかる樹で、枝の先まで完全に指が届かないと手入れができない指仕事です。これだけの庭をひとりで管理していた藤島先生は本当にスーパー庭師です。

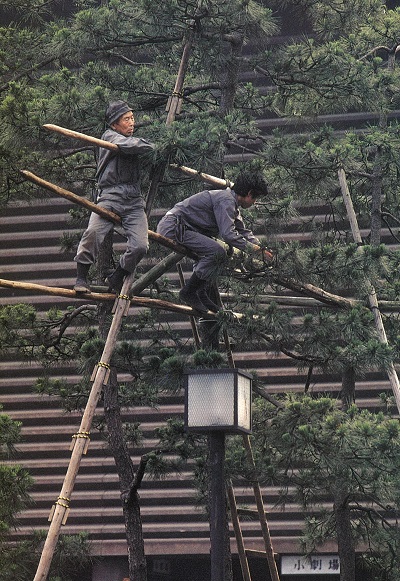

先生は樹木の手入れのための道具をいくつも発案されました。松の高い部分を手入れするときの足場組も先生の発案でした。枝が細くて乗れない樹に足場を組む手法です。庭師の仕事は口で言って分かる仕事ではないので、先生の仕事をひたすら見て、必死に覚えました。4年で何とかひとりでもできるようになり、藤島先生は79歳で国立劇場の庭師を引退されました。

松の手入れをする藤島さん(左)と内山さん

「山と渓谷」より / 撮影 新妻喜永

松の庭に桜を

藤島先生が退職された後、「桜を植えてくれないか」と役員から何度か話がありましたが、桜は毛虫が出るし、樹が大きくなるので、将来のことを考えてしばらくは頑なに断っていました。決心したのは世紀が変わるミレニアムの時です。世紀も変わることだし、少しくらいならいいかと思って、平成12年(2000)に「神代曙」と「小松乙女」を植えました。千鳥ヶ淵も最高裁判所もこの辺の桜は「ソメイヨシノ」なので、何か特徴を出したいと思い、紅のやや濃い花が咲き、樹がそれほど大きくならない品種を選びました。桜は成長が早く、劇場の庭は周りがアスファルトですから、大きな鉢に入っているようなものなのです。

平成17年(2005)から「国立劇場さくらまつり」が始まりました。国立劇場の庭を大勢の方に見ていただけるのは嬉しいのですが、踏まれたり、枝を折られたりの心配はありました。それでもご来場くださるお客様が傍で花を見られるように、桜の下枝を伐らずにぐっと下げる工夫をしました。

「駿河桜」の思い出

私が劇場に勤める前から、劇場の裏手に「駿河桜」が1本ありました。これは昭和47年(1972)に5人の職員が退職記念に寄贈したそうで、「鏡獅子」の毛のように真っ白い花が、枝が見えなくなるくらいたくさん咲きました。あまり見事なので劇場の前庭に出そうという意見が職員から出て、移植後4、5年は花をみることができましたが、移植時に根に付いたナラタケ菌が原因で枯れました。大樹の移植は人間でいえば大手術です。大きなリスクがありますので、実は、万が一の事を考えて移植の前に「取り木」をして二代目を作っておきました。「取り木」というのは、桜の枝の皮を剥いで、水苔で回りを覆っておくとそこから根が出るという手法です。現在の「駿河桜」はこの二代目です。

「駿河小町」誕生

平成20年(2008)に桜の名前を公募しました。

「駿河桜」の実生から育てた樹が、5年ほどで可愛い花をつけるようになったので前庭に植えました。「駿河桜」の子供ですね。8年ほど後に、当時の理事長の発案で、「さくらまつり」の期間中に名前を公募して「駿河小町」と命名されました。農林水産省に品種登録の手続きをして、今でも国立劇場の知的財産として残されています。

太宰府天満宮の梅と熊谷桜

出演者が植樹した梅と桜もありますね。

平成8年(1996)9月、国立劇場開場30周年記念文楽公演で「菅原伝授手習鑑」が上演された時に、太宰府天満宮から「小田紅」「貴山白」という紅白の梅をご寄贈いただきました。植樹式は、文楽の人間国宝初代吉田玉男さんが菅丞相の人形でなさいました。また、平成24年(2012)3月歌舞伎公演「一谷嫩軍記」の上演にあたり、2月に熊谷市に「駿河小町」を寄贈し、熊谷直実を演じられた十二代目市川團十郎さんが熊谷市まで出向かれて植樹されました。返礼として市から寄贈された「熊谷桜」は、3月に團十郎さんが前庭にお手植えされました。「熊谷桜」は劇場の桜の中で最初に咲きます。

「駿河小町」も何本かクローンを作っておきましたので、東日本大震災の後に、国立劇場から復興を祈念して福島の末廣酒造、名取市文化会館、多賀城市民会館に寄贈し、植栽に立ち合いました。

庭は自然が師

国立劇場の庭といえばやはり松です。花木を植えるにあたり、本来の松の景観を壊さないように、松を生かすことを基本に考えて配置し、徐々に増やしました。「ソシンロウバイ」「利休梅」「ツツジ類」「ハコネウツギ」「ボタンクサギ」「クコ」「サザンカ」…。ほぼ一年を通して何か見られるようにしました。私は劇場の登山サークルに所属していましたが、庭師にとって自然の中に身をおき、自然を見ることはとても大事です。「庭師をやるには、山に行かなければだめだ」と、登山に誘ってくれたのも藤島先生でした。また「庭は自然にみえるのが美しい」とも教えられました。山の自然で学んだことを庭に生かし、なるべく自然に見える枝の手入れが私の受け継いだ藤島流です。お客様が「庭がきれいだ」と言ってくださると張り合いが出ました。そのお声に励まされ、40年間、国立劇場の庭師を続けることができました。

周囲の生垣の刈込は、音を配慮して手作業でした

貴重なお話をありがとうございました。劇場の休館の前に、庭の観賞もお勧めいたします。

(取材 あぜくら会)