- 中村吉三郎(歌舞伎俳優)

- 国立劇場の草創期を知る方に貴重なお話をうかがう「国立劇場草創期」。第8回目のゲストは歌舞伎俳優の中村吉三郎さんです。吉三郎さんは昭和24年(1949)、東京・日本橋生まれ。昭和45年(1970)に公募された、国立劇場第1期歌舞伎俳優研修生として歌舞伎の道に。昭和47年(1972)に研修修了の後、八代目松本幸四郎丈(初代白鸚)に入門し二代目松本錦彌を名乗ります。昭和53年(1978)からは二代目中村吉右衛門丈に師事され、中村吉三と改名。昭和56年(1981)10月歌舞伎座で中村吉三郎に改名、名題昇進披露をされました。歌舞伎俳優として50年にわたり活躍されている吉三郎さんは、現在、歌舞伎俳優研修生と太神楽既成者を指導する研修講師も務めていらっしゃいます。

(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)6月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

第1期歌舞伎俳優研修生になる

歌舞伎俳優の研修が始まって半世紀を越えました。研修生になられた経緯をお聞かせください。

歌舞伎俳優研修生の募集を新聞で知ったのは、正則高校在学中でした。僕は演劇に興味があって、新劇の劇団に研修生として通っていましたが、本格的に役者を目指すなら古典芸能を学ばなければと入口を探している時でしたから「これだ!」と思いましたね。心を決めて国立劇場を尋ねたら「募集は延期になった、準備ができたら知らせる」と言われてしまったのです。それで、他に歌舞伎への道はないかと探して、日本大学芸術学部に入学し、歌舞伎研究会に入りました。1年生の時は日大闘争で学校に入れない状況でしたが、歌舞伎研究会は大学の近くの呉服屋さんの2階を借りて稽古をしていたので、そこで先輩方に教えていただきました。大学3年から授業が再開することになったのですが、国立劇場から「歌舞伎俳優の研修が始まる」という知らせが届いたので、大学は辞めて研修生になりました。昭和45年(1970)6月4日が開講式でした。

第1回目の研修生発表会のプログラムに、「研修科目と内容」という一覧表が掲載されています。

懐かしいですね。昭和の歌舞伎をご存知の方でしたら、講師の先生方のお顔ぶれをみただけで、いかに力をいれて歌舞伎の研修生を育てようとしていたかがわかりますね。

研修の科目は、歌舞伎の実技、立廻り・とんぼ、化粧・隈取、義太夫、日本舞踊、長唄、鳴物、発音と発声、作法(茶道)、下座音楽。これらの項目は現在と変わらないです。違うのは「お話」の時間。当時の歌舞伎の幹部俳優の皆さんや、高名な先生方の特別講義です。講師40名、全100コマ! そんなにありましたか。僕は女方ではないのですが、成駒屋(中村)歌右衛門の旦那の『鏡山』のご指導、音羽屋(尾上)梅幸旦那の「女形の心得」というお話をよく覚えています。

又五郎先生と芝鶴先生

演技の基本を一から教えてくださったのが、先代の中村又五郎先生です。研修の数も一番多く、僕らにとっては校長先生のような存在でした。昭和48年(1973)には、又五郎先生が団長で、1期生の米国公演もありました。又五郎先生は普段は温厚な方ですが、研修に取材や見学のギャラリーが入ると、俄かに厳しくなられます。女優の山田五十鈴さんが見学にこられて、厳しい稽古の後日「お稽古に役立ててください」と、当時珍しかったビデオデッキを寄贈してくださったのです。養成課の古谷忠弘さんが研修の様子を撮影してくださって、何度もそのビデオデッキで復習しました。『修禅寺物語』を教えてくださった明治生まれの中村芝鶴先生は、僕たちの実技を見ながらうとうとされてね。終わると「ああ、良かったよ」。きょとんとしていると「耳ざわりでなかったんだから、良かったんだよ」って。今ならわかる気がします。

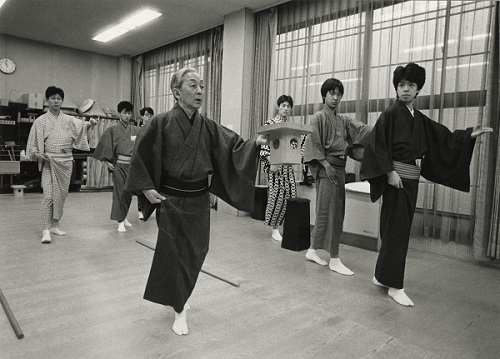

歌舞伎の演技を指導する二代目中村又五郎

芸の厳しさを知る

特に大変だった研修は何でしょうか。

何もかもです(笑)。同期の中には多少の心得のある人もいましたが、どの研修も、見るもの聞くもの初めて尽くし。「立廻り・とんぼ」の講師だった坂東八重之助先生は怖かったですね。「とんぼ」なんて初めは誰もできませんよ。それを2年間でなんとか出来るように仕込むのですから。今では考えられないでしょうが、木刀をもって追いかけてくるのです。スパルタ稽古でしたが「怒られている人がいたら、本人はカーッとなって、何を言われているかわからないのだから、周りで冷静にみている奴らが後で教えてやるんだ」と、教えられました。

鳴物の稽古は独特の厳しさでした。先代の田中傳左衛門先生もお嬢さんの田中佐太郎先生も、言葉はとても丁寧なのですが、矢のように指示が飛んできて、芸に対する姿勢を学びました。芸事の稽古は厳しいのが当たり前で、叱られて上達する。本当にありがたいことですが、それが身に染みてわかるのは役者になってからです。

日本舞踊の研修は当時から藤間流と花柳流の2流ですね。

講師は藤間大助先生と花柳壽楽先生。藤間流と花柳流では教え方がまったく違うのです。大助先生は「役者は3回で振付を覚えなければだめだ」という「三回稽古」です。そのかわり、形のことは細かく言わず、肚と雰囲気を大切にされます。壽楽先生は「兵隊稽古」。1列に並んで体操のように、形・動き・間、すべてきちっと決まっていて「ここまで膝を折って、手が高い、足の向きはここ」と、正しい形と動きが出来るまで踊りの基礎を稽古してくださる。僕が手ほどきを受けていた猿若清方先生は、大助先生と同じで所謂芝居の踊りでしたから、壽楽先生の稽古は本当に驚きましたが、あの時期に両方を経験できて、とてもよかったです。

カレーの会と仲間たち

毎日が緊張の連続でしたから、同期が10人いて心強かったです。「あの先生、おっかないな」なんて帰り道にワイワイ話すのが息抜きでね。国立劇場養成課の職員の方々にもずいぶん助けられました。当時は「カレーの日」といって、職員食堂のカレーを、養成課の職員の方と研修室で一緒に食べる日がありました。職員の方も初めての受け入れですから、カレーを食べながら僕たちの話を聞いて、心配してくださっていたのでしょう。職員行事にも誘われて、千鳥ヶ淵でお花見をしたり、バス旅行に参加したり、国立劇場全体に僕たちを育てようという家族的な雰囲気がありました。

研修修了生はいずれかの一門に入門されるのですか。

今は研修が修了すると、すぐに何方かの一門に入門しますが、僕たちは伝統歌舞伎保存会に1年間預けられ、その間は、本名で国立劇場や歌舞伎座や帝国劇場の舞台に立たせてもらって、忙しかったですね。研修中は先のことを考える暇もなかったのですが、預かりの身になって「僕たちはこれからどうなるのだろう」と思いました。第1期生ですから、ここから先の道は誰も歩いたことがないわけです。「国立劇場に歌舞伎劇団が出来る」とおっしゃる方もいらしたので、「劇団員になれたらいいなあ」なんて、みんなで夢を語り合ったものです。ところがある日「君たちは大幹部さんに入門することになった」と聞かされて、驚きました。色々な事情があったようですが、最終的に全員が大幹部さんの所に入門することになり、僕は希望が叶って、高麗屋(八代目松本幸四郎)の旦那、そして播磨屋(二代目中村吉右衛門)の旦那に入門できました。

日本一小さくて贅沢な学校

当時の調査養成部の部長だった佐々木英之助さんが『日本一小さくて贅沢な学校』という著書を出版されています。まさにこの本のタイトル通りだったと思います。あの時、第1期歌舞伎俳優研修生になって良かったと思っています。第1期生の僕たちがつけた轍が、良かったのかどうかは分かりませんが、役者としての道が開けることを願いながら現役研修生を見守っています。

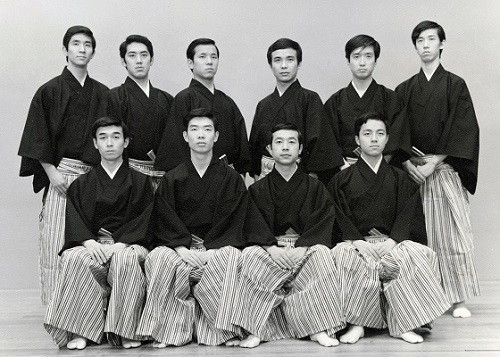

第1期歌舞伎俳優研修修了生

懐かしいお話をお聞かせいただき、ありがとうございました。

(取材 あぜくら会)