- 木戸文右衛門(文右衛門工房主催)

- 国立劇場の草創期を知る方に貴重なお話をうかがう「国立劇場草創期」。第6回目のゲストは、音楽プロデューサーで文右衛門工房主催の木戸文右衛門さんです。木戸さんは昭和5年(1930)高知県中村(現四万十市)に生まれ、平成23年(2011)に先祖代々の名跡木戸文右衛門を襲名される以前は、木戸敏郎の名で活躍していました。

慶應義塾大学卒業後、昭和31年(1956)に文化財保護委員会(現文化庁)の国立劇場設立準備協議会事務局に入省。国立劇場創設に尽力され、開場とともに国立劇場に移り、雅楽・声明など音楽公演の制作を担当。退職後は大学教授としてさらに研究を深め、音楽プロデューサーとして活躍。古代楽器の復元でも著名です。現在は「文右衛門工房」を設立し、日本文化に新たな息吹を吹き込んでいらっしゃいます。

(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)4月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

雅楽・声明の芸術性を見出す

雅楽・声明・中世芸能は、国立劇場主催公演のなかでも特徴的で、根強い人気があります。宮中の儀式などで演奏されていた雅楽や仏教音楽である声明を舞台で上演した先駆者は、木戸さんのプロデュースによる国立劇場の公演とうかがいました。

その通りです。私は大学卒業後に文化財保護委員会に入省しました。そこで様々な日本の伝統文化を調査している時から、雅楽や声明を純粋な芸術として舞台で公開しようと心に決めていました。

きっかけとなったのは、調査のために訪れた宮内庁楽部の稽古場で聴いた雅楽の音です。それは、地の底から湧き上がってくるような圧倒的な音でした。そのエネルギーと芸術性に衝撃を受けたのです。日本の音楽の中で、雅楽はもっと高く評価されるべきだ、芸術として世に出したいと思い、研究や実地調査を重ねて準備をしました。

伝統芸能公演として、すぐに受け入られたのでしょうか。

現在では国立劇場の公演が恒例となり、海外公演でも称賛されていますが、開場当初は雅楽や声明を舞台で演奏することは企画段階で随分反対され、周囲の人に理解してもらうのは非常に困難でした。出演者においても、特に僧侶の中には、舞台でお客様に披露することに戸惑い、馴染めないとおっしゃる方もいました。しかし、これはどうしてもやらなければならない素晴らしい日本の伝統芸能である、という考えに賛同してくださった方々の力添えで、30年間続けることができたのです。

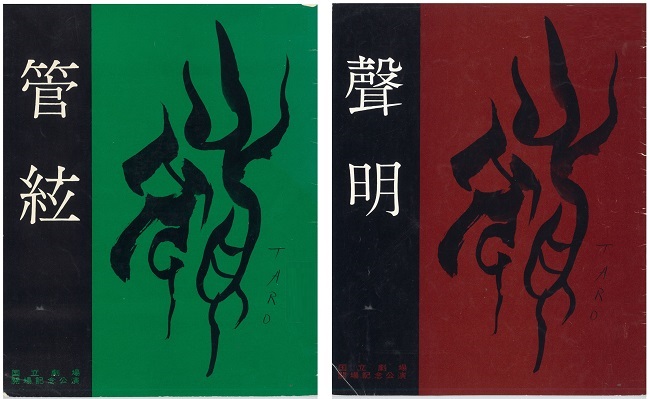

開場記念公演の第1回雅楽公演と聲明公演のプログラムの表紙を、雅楽・声明の芸術性に共感した岡本太郎さんが引き受けてくださいました。今見てもとても佳い表紙だと思いますが、それさえも日本の伝統芸能に現代美術は馴染まないと考える人も当時いて反対されました。そういう厳しい時代でしたね。

開場記念公演 第1回雅楽公演と声明公演のプログラム 昭和41年(1966)11月

国立劇場開場までに10年

国立劇場設立の準備段階の頃のこともお聞かせください。

日本で初めて国立の劇場ができるわけですから、色々なプランがありました。鹿鳴館をイメージしている人もいたし、広い敷地を確保して大劇場・小劇場のほかに能楽堂・オペラハウス・コンサートホールも備えた文化芸術エリアをつくる構想もありましたが、いずれも却下されました。その頃は高度成長期でしたから、政財界からは「文化は不要不急である」としきりに言われ、なかなか予算が付かなかったのです。

結局、大劇場と管理棟の2つを造り、管理棟の中に講堂を設ける案が承認されました。その講堂の役割を小劇場に変更して、今の大小劇場を造ることができたのです。

建設候補地も、今の都庁のある新宿の淀橋浄水場跡、赤坂離宮の一部、上野の岩崎邸の庭などいくつもあり、下見に回りました。帝国劇場を国立劇場にするという案も出ていました。現在の半蔵門・三宅坂に決まったのは「都心であり、皇居に近い格式のある場所である」という理由でした。

文化財保護委員会無形文化課に国立劇場設立準備協議会が設けられてから、開場まで10年かかりました。当時、無形文化課長だった佐藤薫さん(著書『日本の芸能』創芸社)という官僚が優秀な方で、この方の手腕がなければ今のような公演のできる劇場はできなかったと私は思います。色々な意見がある中で、「日本の有形の伝統工芸を保護するように、国立劇場は文化財保護法に基づいて日本の伝統芸能を保護し、広く公開する組織である」という方針を明確にされた方です。

重要無形文化財(人間国宝)の認定も、昭和29年(1954)文化財保護法の改正によって始まったのです。

新しいことへの更なる挑戦

国立劇場委嘱作品として雅楽や声明の新作も沢山残されました。

昭和45年(1970)10月雅楽公演で、黛敏郎作曲「昭和天平楽 一具」を初演しました。昭和48年(1973)10月雅楽公演では、武満徹作曲「秋庭歌 一具 In an autumn garden」。昭和59年(1984)11月聲明公演は、石井眞木作曲「蛙の声明」。昭和62年(1987)9月音楽公演は、一柳慧作曲「闇を熔かして訪れる影」…。

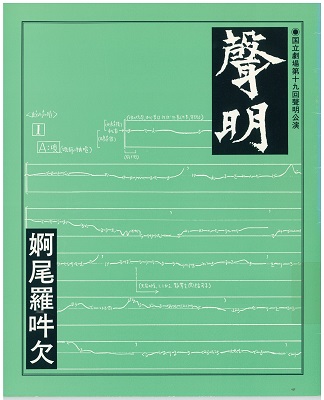

「蛙の声明」が初演された第19回声明公演のプログラム 昭和59年(1984)11月

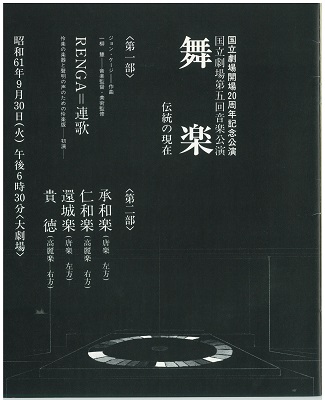

海外の作曲家にも委嘱しました。カールハインツ・シュトックハウゼン作曲・総監督の「LICHT―暦年―」、ジャンクロード・エロア作曲・音楽監督の「観想の焔の方へ」、ジョン・ケージ作曲の「RENGA=連歌」や「龍安寺」…。

「RENGA=連歌」が初演された第5回音楽公演のプログラムの扉 昭和61年(1986)9月

シュトックハウゼンの「LICHT―暦年―」は当時酷評されましたが、それを機に、芝祐靖氏を中心に、宮内庁の楽師と民間の雅楽家による「東京楽所」が結成されました。

また公演名に「伶楽」という古語を使うようになったのも、この音楽活動を突き進めるためでした。才能ある作曲家の方々による国立劇場委嘱作品を初演できたことは、大変な挑戦であり、劇場の財産ではないでしょうか。

古代楽器の復元

古代楽器の復元と演奏も大変注目されました。

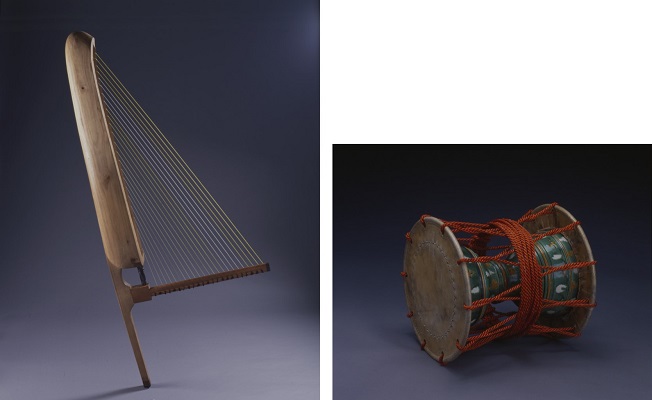

正倉院に残された楽器の構造を調べ、装飾品ではなく、演奏のできる「楽器」として復元するのが大きなテーマでした。昭和50年(1975)に「排簫」、昭和56年(1981)に「磁鼓」を手掛け、昭和58年(1983)に「箜篌」を完成させました。その後も「阮咸」「琴」「箏」「方響」等、17の楽器を復元することができました。昭和60年(1985)には「伶楽 復元された古代楽器の演奏」という公演を立ち上げました。

復元された「箜篌」と「磁鼓」

古典芸能と伝統芸能

今では「伝統芸能」という言葉が世間で広く使われていますね。昔は「伝統芸能」とは言わず、「古典芸能」と言われていました。

「古典」というのは、古くから伝えられてきたものを、できる限りそのままの姿で伝えていくのです。これは、有形の芸術ではできても、生身の身体ではそっくりそのままを受け継ぐことができない場合があるわけです。ところが「伝統」は、本質さえ伝承できればそこに現代の創造物があっても良いのです。そういった理由で国立劇場から「伝統芸能」という言葉を積極的に発信して、普及させたのです。

開場当時、国立劇場は伝統芸能の博物館的な場所と考える方が多かったのです。しかし、私は日本の伝統芸能を甦らせ、さらには生産し続ける実験の場でもあると思うのです。日本の伝統芸能にはまだまだ貴重な財産が残されています。「日本の伝統芸能とは何か」を若い人たちが国立劇場で追求してくれることを期待しています。

(取材 あぜくら会)