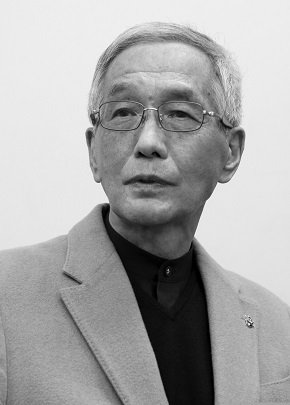

- 織田紘二(元国立劇場理事)

- 今回は、第4回に引き続き、元国立劇場理事の織田紘二さんのインタビューの後編です。織田さんは昭和20年(1945)北海道生まれ。國學院大学日本文学科を卒業し、国立劇場芸能部に勤務。以後43年間、歌舞伎・新派の制作を担当し、芸能部長、日本芸術文化振興会理事、顧問を務め、現在も歌舞伎や日本舞踊の脚本や演出を手掛け、執筆や講演で多忙な日々を送っていらっしゃいます。

(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)3月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

国立劇場の新派公演と初代水谷八重子

国立劇場では新派公演で数々名作が上演されました。

昭和47年(1972)6月に国立劇場では初めての新派公演『滝の白糸』を上演した時は、川口松太郎先生を介して上演が決まりました。第2回の『婦系図』から初代水谷八重子先生が亡くなるまでは僕が制作を担当しました。

川口先生との打合せは旧軽井沢の先生の別荘近くにあった軽井沢ゴルフ倶楽部を借りてやったのですが、そこの理事長が白洲次郎さんでした。白洲さんと旧知の川口先生がばったり会って、2人が歓談していた光景は映画のワンシーンのようで、今でも覚えています。

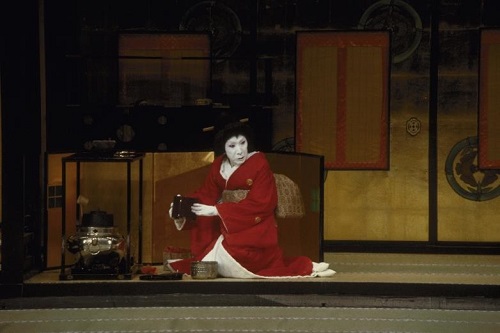

水谷先生は、新派の女優が国立劇場の舞台に立つことにとても感激しておいででしたね。日本大学の図書館に所蔵されている初代喜多村緑郎の演出台本をコピーするのも僕の仕事でしたが、水谷先生はその台本をとても大事にされていました。国立劇場は初代水谷八重子という稀代の新派女優と出会い、新派名作という財産を残せたのだと思います。水谷先生の最後の舞台、昭和53年(1978)10月、山本有三の『女人哀詞』の下の巻は特に素晴らしかったです。毎日のように泣きながら見ていました。

新派『女人哀詞』下の巻 第二幕「お吉の住居」 昭和53年(1978)10月

お吉:初代水谷八重子

尾上松緑の初春歌舞伎と中村歌右衛門の名舞台

国立劇場での歌舞伎の名優の思い出をお話いただけますか。

紀尾井町さん(二代目松緑)は何といっても初春歌舞伎公演の座頭でした。開場翌年の昭和42年(1967)から、昭和54年(1979)に一度だけ訪中公演で欠けたけれど、昭和64年(1989)の初春歌舞伎まで、紀尾井町さんは国立劇場の正月の顔でしたね。歌舞伎十八番の復活を初役で演じてくださいました。

『歌舞伎十八番の内 象引』第三幕「半蔵門外の場」 昭和57年(1982)1月

箕田源二猛:二代目尾上松緑

『鏡山旧錦絵』[昭和54年(1979)3月]の中老尾上、『伽羅先代萩』[昭和63(1988)12月]の乳人政岡など、成駒屋さん(六代目歌右衛門)の当たり役の最後の舞台は国立劇場でした。これも大切な劇場の財産ですね。

『伽羅先代萩』二幕目「足利家奥殿の場」 昭和63年(1988)12月

乳人政岡:六代目中村歌右衛門

竹柴蟹助さんの「よく学びよく遊べ」

今でも国立劇場の歌舞伎のプログラムは竹柴蟹助さんの書き残してくださった勘亭流の文字を使っています。蟹助さんの思い出もお聞かせください。

歌舞伎独特の書体「勘亭流」も「柝」の打ち方も、国立劇場の先生は蟹助さんです。国立劇場の座付きの狂言作者ではなくて、今ならば制作の文芸担当でしょうか。蟹助さんは演目会議にも出て、台本も作ります。なんといっても科白を書くのが上手い。義太夫でも清元でも稽古場で直ぐに作ることができるのです。稽古中の変更も、その場で修正ができると、皆さんの意見がまとまるのです。持ち帰って翌日になると役者さんの気持ちも醒めてしまって芝居が良くならないのです。

ある時、四谷で蟹助さんと呑んでいたら鬼灯を持った客が入って来ました。その日が鬼灯市だと判ると、僕を浅草の鬼灯市に連れて行ってくれたのです。その時蟹助さんがタクシーの運転手さんに「なかへ行ってくれ」っていうんです(笑)。分からないですよね。歌舞伎の事も江戸の粋も、蟹助さんからは沢山の事を教わりました。

国立劇場の歌舞伎の憲法

周年記念公演について、もう少しお聞かせください。

開場記念公演の歌舞伎公演のプログラムに「国立劇場における歌舞伎公演はどのような方針で行われるか」が明記されています。要約しますと、

- ① できるだけ、原点を尊重し、原点の内容を活かした演出に努力したい。

- ② なるべく、通し狂言を建前として上演。

- ③ 復活上演。

- ④ 歌舞伎を観客に分かりやすく、親しみやすいものにしたい。

- ⑤ 配役は適材適所。

- ⑥ 俳優の仕勝手を排し、演出の統一を図りたい。

- ⑦ 古典歌舞伎の保存復活だけに止まらず、戯曲の創作を奨励。歌舞伎のレパートリーの拡充にも努めたい。

これは国立劇場で歌舞伎を制作するときの憲法でした。僕は開場30周年の記者会見の時に「国立劇場には初期から7つのテーマがあります。その中の6つをこの記念公演では果たしています」と言いました。

30周年記念公演は7つ目の創作歌舞伎の上演はありませんでしたが、①から⑥までの6つの方針で上演しました。

開場30周年記念『四天王楓江戸粧』第一番目「岩倉山の場」 平成8年(1996)10月

辰夜叉御前:三代目市川猿之助(現 猿翁)

新作歌舞伎脚本

7つ目のテーマは創作歌舞伎の奨励ですが、「新作歌舞伎脚本の公募」は昭和53年度に始まり、これまでに9作品を実際に上演しています。芝居は上演しなければ1つの成果として世の中に問うことが出来ないのです。「とにかく上演することが大切なのだ」と新作歌舞伎上演の後押しをしてくれたのは、三浦朱門会長でした。

中でも平成14年(2002)3月に上演した、矢田彌八さんの『秋の河童』などは面白かったですね。モーションキャプチャーを使って映像の河童を舞台に登場させて、時代を先取りしていましたよね。新作歌舞伎脚本の選考は、なにしろ応募作品を読まされて、読まされて、読まされて…。本当に大変でしたが、新作の上演はこれからも続けてほしいです。

国立劇場の使命・未来

新しい時代に日本の伝統文化をどのように残していくのかは、若い世代に託したいと思いますが、僕は、古典歌舞伎、伝統歌舞伎に徹するのが国立劇場の務めではないかと思います。国立劇場が日本文化の伝統を着実に残していくための活動拠点になることを期待しています。何といっても文化行政の一翼を担っているのですから。

歌舞伎は生命力の強い芸能なので今後も残っていくとは思うけれど、本物の舞台を作るための技術者を集め、拡散しないようにしてほしいです。歌舞伎は役者だけでなく、地方も裏方も技術のプロが集まっている世界です。その人たちを大事にしてほしい。衣裳・鬘・小道具・大道具などが無くなったら、取り返しがつかなくなると思います。もっと歌舞伎の技術集団にも眼を向けてほしいですね。

興味深いお話を沢山お聞かせいただき、ありがとうございました。

(取材 あぜくら会)