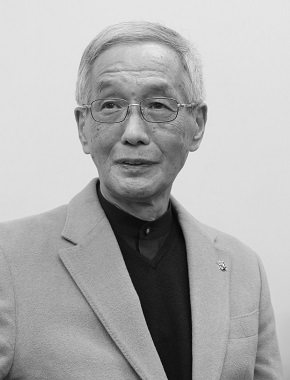

- 織田紘二(元国立劇場理事)

- 第4回のゲストは元国立劇場理事の織田紘二さんです。織田さんは昭和20年(1945)北海道生まれ。國學院大学日本文学科を卒業し、国立劇場芸能部に勤務。以後43年間、歌舞伎・新派の制作を担当し、芸能部長、日本芸術文化振興会理事、顧問を務め、現在も歌舞伎や日本舞踊の脚本や演出を手掛け、執筆や講演で多忙な日々を送っていらっしゃいます。今回は国立劇場の歌舞伎公演について語っていただきました。

(この記事は、会報「あぜくら」令和4年(2022)2月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

国立劇場制作室に配属

国立劇場で歌舞伎の制作の仕事に就かれた経緯をお聞かせください。

僕は大学を卒業後は早稲田大学演劇科の大学院に行こうと思っていました。研究テーマも決まっていたので、当時國學院大学の大学院にいらした芸能史研究家の小笠原恭子さんに早稲田大学の郡司正勝教授を紹介してもらい、大学4年の時から郡司先生の大学院の授業に出ていました。ある時、僕の北海道訛りから同郷だと知った郡司先生が、ご自身の出自のことなど今まで誰も知らなかったようなことまで話してくださいました。その郡司先生が「国立劇場が職員を募集しているので行きなさい」と仰ったのです。僕が大学院志望と知った上で先生が薦めるのだから、きっと何かあるのだろうと思って素直に従いました。後でわかったのですが、郡司先生は国立劇場の最初の歌舞伎プロデューサーは何の色も付いていない新卒が良いと思っていたそうです。

開場記念公演の『菅原伝授手習鑑』は客席で観劇しましたが、昭和42年(1967)1月の『雷神不動北山桜』は在学中でしたが手伝いに来ました。そして同年3月の『桜姫東文章』から郡司先生の演出の助手を務めました。

新卒で飛び込んだ歌舞伎の制作の仕事はいかがでしたか。

当時の歌舞伎の制作室は、国立文化財研究所から戸部銀作演出室長、松竹の監事室から加賀山直三制作室長、東宝から伊藤信夫さん、前進座から富田鉄之助さん、歌舞伎座の座付狂言作者だった古賀義一さん(竹柴蟹助)というメンバーでした。郡司先生の思いとは裏腹に、既にその世界で活躍していた方々が集まりました。当然皆さん制作の方法が異なり、僕は唯一の若手ですから、皆さんから仕事がおりてくるのです。それはもう大混乱です(笑)。

稽古割・タイムテーブル・香盤表、それぞれが異なった作り方で僕のところに持って来るので、それらを纏めて一つの書式にして全スタッフに配らないと仕事にならない。今でも使っている国立劇場方式の稽古割・タイムテーブル・香盤表は、その折に出来たものです。

歌舞伎のスタッフはプロ集団

発注会議や演出会議というシステムも初期の段階で出来上がりました。発注会議とは、その公演に係わる大道具・小道具・衣裳・鬘・床山等の外部スタッフと、劇場側の制作・美術・照明・音響・舞台・舞台監督が一堂に会し、その舞台に必要な物をひとつひとつ確認し発注する大切な打合せです。当時はどのジャンルにもプロ中のプロの人が沢山いて、知ったかぶりをすると何も教えてもらえなくなります。そこで、解らないことはなんでも聴こうと、兎に角僕はよく聴きましたね。

一番解らなかったのは色と寸法です。歌舞伎独特の色、寸法は全て尺貫法、会話がすんなり解るようになるまで随分時間が掛かりました。自分は何も出来ないということがこの発注会議の場でよく分かりました。それでこの人たちが気持ちよく仕事ができる場を作るのが僕の仕事なのだと思いました。

20周年の通し狂言『假名手本忠臣蔵』

特に思い出深い公演はございますか。

昭和61年(1986)10月11月12月、3ケ月かけて『假名手本忠臣蔵』を通し上演した開場20周年記念公演は忘れられませんね。

配役が決まり、大稽古場に関係者が初めて寄り合う「顔寄せ」で、ふと周りを見回すと制作室の先輩たちはもう誰もいないのです。開場から20年の間に皆定年退職などでいなくなってしまいました。

その「顔寄せ」で、定刻になっても皆さん席に座ろうとせず、いつまでも雑談をしているのです。仕方なく役者さんが集まっているところに行ってみると、中村屋さん(十七代目中村勘三郎)や梅幸さん(七代目尾上梅幸)たちが「あの時のあれは好かったね」なんて昔話をしているのです。

『忠臣蔵』はその場面の芯になる役者に演出を合わせるのが決まりです。大序は師直、四段目は判官、五・六段目は勘平、七段目は由良之助、九段目は戸無瀬を演じる役者に合わせるのです。皆さん芸の抽斗がいっぱいあって、「いつの(型)で演るんだい」、「誰の(型)で演るんだい」って話し合っているのです。その場でその会話を聞かせていただいたことは夢のような時間でした。

この『忠臣蔵』で平右衛門をお願いしていた紀尾井町さん(二代目尾上松緑)が病気で出られなくなったのはとても残念でしたが、昭和を締めくくる名舞台だったと思います。

開場20周年記念『假名手本忠臣蔵』三段目 昭和61年(1986)10月

判官:七代目尾上梅幸 師直:十七代目中村勘三郎

開場20周年記念『假名手本忠臣蔵』七段目 昭和61年(1986)11月

由良之助:十三代目片岡仁左衛門 お軽:七代目尾上梅幸

開場20周年記念『假名手本忠臣蔵』九段目 昭和61年(1986)12月

戸無瀬:六代目中村歌右衛門 小浪:中村松江(現 魁春)

国立歌舞伎の変遷

国立劇場の歌舞伎は、時代とともにどのように変化したのでしょうか。

開場から10年の間は「作者の時代」でした。歌舞伎を書いてくださる作家がいたのです。開場から2年目に大佛次郎先生の『三姉妹』、開場3周年で三島由紀夫先生作・演出の『椿説弓張月』。他にも宇野信夫先生、舟橋聖一先生、国立劇場の会長もお勤めになった今日出海先生、北條秀司先生、川口松太郎先生の作品も上演されました。

大佛先生、三島先生、宇野先生は非常勤理事、舟橋先生、川口先生、北條先生は評議員だったので、そういった意味でもみなさん国立劇場を大事にしてくださり、職員だけでなく役員もみんなで歌舞伎を作っていた時代でした。

昭和45年(1970)7月から51年(1976)1月まで国立劇場の理事長を務め、昭和59年(1984)11月から平成2年(1990)10月まで会長を務められた齋藤正さんは三島由紀夫先生と仲が良かったし、文学者を実に大事にしました。三島先生も「あんなに切れる官僚は見たことがない」と言っていました。また齋藤会長は北條秀司先生とも親しくしていて、執筆を依頼し、北條先生の集大成版『大老』を上演することができました。齋藤会長は、劇場のこと、芸能のことに常に気を配り、先々のことを考えて方針を決めていましたね。

『大老』第二十場「桜田門外」 昭和45年(1970)11月

井伊直弼:八代目松本幸四郎(初代白鸚)

歌舞伎を書く作家がいなくなり、開場10周年から20周年の間は、戦後を代表する昭和の歌舞伎役者が至芸を見せる「役者の時代」になりました。

次回に続く

(取材 あぜくら会)