- 山田庄一(演出家)

- 国立劇場の草創期を知る方々の貴重なお話をうかがいます。

今回は、第1回に引き続き、演出家の山田庄一さんに文楽公演について語っていただきました。山田さんは大正14年(1925)、大阪・船場に生まれ、幼少期から上方の芸能に触れる環境で育ちました。大学助教授・新聞記者を経て国立劇場の創立メンバーとなり、演出室長・理事などを勤め、退職後は歌舞伎や文楽の演出家として活躍されています。

(この記事は、会報「あぜくら」令和3年(2021)12月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

文楽の開場記念公演

文楽の開場記念公演[昭和41年(1966)11月]は大入りだったそうですね。

国立の劇場が初めてできたということに加え、昼の部に「初代豊竹咲太夫襲名」、夜の部に「四世竹本越路太夫襲名」の披露があり、満員でした。

大入りでしたが、以前から文楽をご贔屓のお客様がそれまで上演していた三越劇場に行ってしまうということもありました。歌舞伎のお客様でも、タクシーの運転手が勘違いして、この年の9月に新装開場した帝国劇場や浅草の国際劇場へ案内するという椿事も起きました。

開場記念公演の演目は、僕が国立劇場に入る前にすでに企画されていたので、主な仕事は制作として幕を開けることでした。企画の立案から本格的に公演を制作したのは、翌年3月の第2回文楽公演『通し狂言伊賀越道中双六』からです。

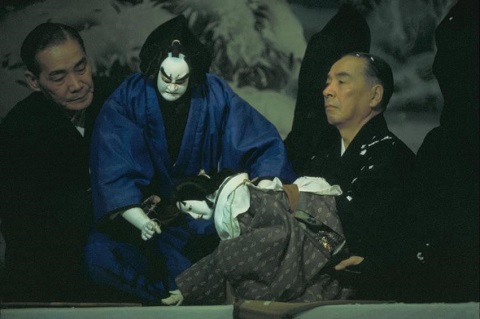

国立劇場開場記念公演『寿式三番叟』昭和41年(1966)11月

太夫:豊竹咲太夫、竹本伊達路太夫、五代目竹本織太夫、五代目竹本南部太夫、三代目竹本春子太夫、七代目竹本土佐太夫、三代目竹本相生太夫、十代目豊竹若太夫

三味線:二代目野澤勝平、五代目鶴澤燕三、六代目鶴澤徳太郎、野澤松之輔、九代目野澤吉兵衛、四代目鶴澤重造、二代目野澤勝太郎

人形(三番叟):二代目桐竹勘十郎(左)、初代吉田玉男

第2回文楽公演以降

『伊賀越道中双六』以降の文楽公演はいかがでしたか。

開場記念公演は襲名披露を兼ねていたので大入りでしたが、第2回公演になるとお客様はぱったり途絶えました。

作品や出演者は良いのにお客様が来場されないので、劇場スタッフも様々な方策を考えて努力しましたが、なかなか集客にはつながらない苦しい時期がそれからしばらく続きました。

当時、東京で「文楽」と言えば落語家の桂文楽(八代目)が思い浮かぶといったように、人形浄瑠璃の「文楽」は思ったほど認知されていなかったのです。

不入りが続く中でも、何とか改善しようと外部の有識者の皆さんの意見もうかがいました。安藤鶴夫さんが「国立劇場の大道具は綺麗すぎる」と仰るので、当時の大阪の文楽の本拠地であった道頓堀朝日座に行って大道具を研究したり、松島文楽座や御霊文楽座時代の大道具方「大新」の道具帳を参考にして作ったりしたこともありました。文楽の大道具は、粗く描いた方が、舞台上で人形が際立って見えるのです。

『伊賀越道中双六』「岡崎の段」昭和42年(1967)3月

唐木政右衛門:二代目吉田栄三 お谷:二代目桐竹紋十郎

欧州巡業帰朝記念公演を契機に文楽に注目が

昭和43年(1968)の欧州巡業帰朝記念公演と銘打った第7回文楽公演は大入りになったそうですね。

※文楽は、同年4月29日から6月22日までパリ・ベルリン・ミラノ・ローマ・ハンブルグ・ロンドンのヨーロッパ各都市を巡演し、大評判だった。

文楽がヨーロッパで絶賛されたことは、日本の新聞等でも大々的に報道されたので、世の中の目が文楽に向いたのでしょう、とにかく大勢のお客様がご来場になりました。

この時から『曾根崎心中』も人気演目になりました。

欧州巡業帰朝記念公演『曾根崎心中』昭和43年(1968)6月

天満屋お初:二代目吉田栄三 平野屋徳兵衛:初代吉田玉男

開場の頃の文楽制作担当の仕事

文楽の制作・補綴・演出というお仕事は、どういうことをなさるのですか。

制作というのは、公演の番組を作って配役を決めて、出演者に知らせるというのが主な仕事です。また、休演者が出た時は代役を立てます。ですから公演中は毎日劇場に居なければならないのです。補綴というのは、上演する演目の詞章をカットしたり加筆したりする仕事です。演出は、主に復活する場面の担当ですね。通し狂言の時には、上演が途絶えている部分の朱(太夫や三味線の譜)を探したり、過去の記録で上演時間を調べたりしました。誰も手掛けたことのない場面については、調査して発見した古い朱を取り寄せ、復曲や作曲を三味線奏者に依頼します。出来上がった曲を太夫・三味線に事前に録音してもらい、曲調等の変更の希望があれば、お願いします。上演に当たっては、舞台での出入りや動き等、人形の演出を行います。

制作の業務には入らないと思いますが、そのころは解説書に付けている床本集の原稿も作っていましたよ。当時は、文楽の担当は僕1人しかいなかったので、一手に引き受けていました。

新作『椿説弓張月』

昭和46年(1971)11月に国立劇場開場5周年記念として、『通し狂言椿説弓張月』(作=三島由紀夫 脚色・演出=山田庄一)が上演されました。

『椿説弓張月』は、昭和44年(1969)11月の大劇場で新作歌舞伎として初演されましたが、「これを文楽で上演しよう」という話が持ち上がりました。家庭の事情があり、制作業務は引き続き担当するという条件で、国立劇場を一時期退職して大阪に戻っていた時期でした。

三島さんも「やりましょう」ということで、昭和45年(1970)11月に『椿説弓張月』の「上の巻」を書き上げて、国立劇場まで届けてくださいました。それを受け取った僕はそのまま大阪に戻ってしまったのですが、この日の2日後の25日に、三島さんは亡くなられてしまいました。

まだ「中の巻」「下の巻」は出来上がっていませんので、「文楽での上演は諦めよう」という意見も出ましたが、結局「君が書け」ということになったのです。

歌舞伎の『椿説弓張月』は、「中の巻」の「讃岐国白峯の場」が新歌舞伎調、「肥後国木原山中山塞の場」は(鶴屋)南北調、「薩南海上の場」は義太夫の道行。「下の巻」は琉球国が舞台で沖縄風といった構成でしたから、「薩南海上の場」以外は、歌舞伎の台本のままでは使えません。

しかも、「上の巻」が三島さん一流の美文で出来ているので、急に「中の巻」「下の巻」のレベルが落ちたら恥ずかしいし、お客様も違和感を覚えるでしょうから、なるべく三島さんの文章に近付けるように何とか作り上げたのです。曲亭馬琴の原作を基に為朝の「物語」や白縫姫の「クドキ」等を新たに盛り込もうというように、文楽の台本に移すための構想は生前の三島さんと話し合っていましたが、「中の巻」「下の巻」は1行も書かずに逝ってしまったのだから(笑)。

ちなみに、「肥後国木原山山塞の段」のマクラ、「行く空の、日(肥)の国と云えども冬は弥寒く、峯も梢も白妙に氷花咲く木原山…」は私のオリジナルです。

『椿説弓張月』中の巻「肥後国木原山山塞の段」昭和46年(1971)11月

白縫姫:三代目吉田簑助 武藤太:二代目吉田玉幸 鎮西八郎為朝:二代目桐竹勘十郎

腰元千種:桐竹勘寿 腰元山萩:吉田和生

三島由紀夫の構想と馬琴の原作と山田さんのオリジナルとが一つになって文楽版『椿説弓張月』は出来上がったのですね。

三島さんが執筆した「上の巻」と比較して、他の場面で見劣りがしないよう、大変苦労して作りました。

次回に続く

(取材 あぜくら会)