- 山田庄一(演出家)

- 国立劇場の草創期を知る方々の貴重なお話を伺いました。

第1回のゲストは演出家の山田庄一さんです。山田さんは大正14年(1925)、大阪・船場に生まれ、幼少期から上方の芸能に触れる環境で育ち、大学助教授・新聞記者を経て国立劇場の創立メンバーとなり、演出室長・理事などを勤め、退職後は歌舞伎や文楽の演出家として活躍されています。今回は、開場の頃の思い出と「舞の会」について語っていただきました。

(この記事は、会報「あぜくら」令和3年(2021)10月号に掲載された特別インタビューを、ご好評につき再録するものです。)

好きなことが仕事に…

国立劇場開場から今秋で55年経ちます。

長いような短いような…。こんなに長生きできるとは思ってもみなかった(笑)。

55年前、僕は数えの42歳。毎日新聞で記者をしていましたが、東京に国立劇場が出来るという話を聞いて、子供の頃から好きだった芸能を仕事にするのはこの時と奮起して、転職を決心しました。後で思えば本厄の歳に、生まれ育った大阪から馴染みのない東京への単身赴任でした。

国立劇場の採用が決まって、丸の内の朝日生命ビルにあった国立劇場開設準備室で働き始めたのが、開場3ヶ月前の昭和41年(1966)8月です。

準備室には総務、芸能、事業の3部門があって、僕は芸能部の制作室で文楽の制作を担当していましたが、とにかく人手がなくて、歌舞伎の制作も手伝ったし、山のような雑用に追われながら、9月の末に三宅坂のパレスハイツ(連合国軍最高司令官総司令部の将校官舎)跡地に建設された国立劇場に移りました。

新築の国立劇場はいかがでしたか。

いい劇場だなと思いました。小劇場が文楽には最適な劇場なのです。

当時、文楽の本拠地である大阪での興行は道頓堀朝日座で行われていましたが、文楽には大き過ぎました。

また、国立劇場の花道は可動式なので、公演に合わせて自在にできるでしょう。舞踊や邦楽の鑑賞にもちょうどいい大きさの劇場だと思いました。

ただ、困ったのは交通手段かな。劇場への交通機関と言えば都電と都バスだけ。しかも今のように頻繁に電車が来る時代ではないですから。あとは地下鉄の四ツ谷駅か赤坂見附駅から歩くしかなかった。ご来場のお客様にはさぞご不便をお掛けしたと思います。

何もかもが初めてですから、思いも寄らないことが起きます。前売券を発売する時期になっても、チケット売場が完成していなかったので、急遽、敷地内の仮設売場で対応していましたね。現在はありませんが、皇居の御濠に面した前庭にあったレストランの裏あたりだったかな。電話予約もインターネットもない時代で、売場の担当者は徹夜でした。

開場記念式典

「開場記念式典」は昭和41年11月1日。大劇場で行われ、佐藤榮作・内閣総理大臣ほかの祝辞、高橋誠一郎・国立劇場会長の挨拶等があり、「撥渡しの儀」では、十一世田中傳左衛門による一番太鼓が鳴り響きました。

続いて開場祝賀公演として、大劇場と小劇場で『翁千歳三番叟』が披露されました。

大劇場は歌舞伎俳優の出演で、三代目市川寿海の翁、七代目尾上梅幸の千歳、十七代目中村勘三郎の三番叟。小劇場は舞踊家の出演で、初代花柳壽應の翁、七代目中村福助(後の七代目芝翫)の千歳、八代目坂東三津五郎の三番叟。福助は中村流家元、三津五郎は坂東流家元として出演しました。

幕の開く前には、楽屋で「別火の式」(演者が精進潔斎をして盃事で身を清める儀式)を執り行いました。

終演後、2階の大食堂(現在の第一食堂「十八番」)で祝賀パーティーです。政界、財界、芸能界、ジャーナリスト、大層の皆さんで盛会でしたが、僕たち制作スタッフは一日劇場中を駆け回って、それこそ転手古舞でしたね。

「撥渡しの式」の様子

十一世田中傳左衛門(左)と寺中作雄・国立劇場理事長

開場記念公演

大劇場の杮葺落は6日から27日まで歌舞伎公演『菅原伝授手習鑑』第一部。小劇場は3日から6日まで舞踊公演「東西顔見世舞踊」。7日が管絃公演「雙調と平調」。8日が聲明公演「聲明」。9日・10日が邦楽公演「邦楽鑑賞会」。13日から27日まで文楽公演で、昼の部『鬼一法眼三略巻

28日・29日は狂言公演『松脂

プログラムを見ると、よくこれだけの公演ができたと思いますね。聲明や雅楽を劇場の公演として企画した先駆者は、国立劇場でしょう。狂言も東西名手の競演でした。

国の劇場が初めて出来るということで、世間の関心は高かったですね。

今年も11月に恒例の「舞の会」が開催されます。開場翌年の昭和42年(1967)に始まり、今回で53回を数えます。当時の「舞の会」はいかがでしたでしょうか。

東京ではまだ一般的に「上方舞」に対する馴染みの薄い時代でしたが、人気の公演でしたね。東京で知名度のある武原はん、神崎ひで、吉村雄輝が出演していますし、当時「おはんさんの舞が観たい」という方が沢山いましたよ。そこに、これまで目にすることのなかった京阪の名人名手が揃いましたからね。

上方の四流といわれる井上流、山村流、楳茂都流、吉村流。この四流が揃うのも珍しいことですが、さらに、東京で活躍する舞の名手が加わる。地方

また、公演を続けることで、上方舞、座敷舞という芸能が東京で根付いたんじゃないでしょうか。

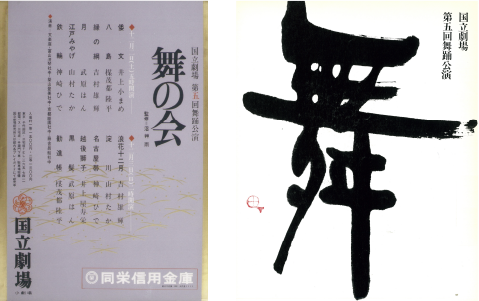

昭和42年(1967)12月「舞の会」のポスターと、書家・町春草の揮毫が印象的なプログラム

上方文化の今後はいかがでしょう。

大阪から花街がほとんど消えてしまったのは、痛手ですね。お座敷の機会がなければ、稽古をする玄人さん、やがて師匠も居なくなります。師匠が居なければ、お稽古事として舞を習う素人さんの数も減ってしまいます。

戦前の大阪の娘さんは小さい時分から舞や地歌のお稽古に通ったり、大家のお嬢さんであれば、師匠が出稽古に来てくれました。僕たちにも、日常の中でその様子を見聞きする機会がありました。今でも学校の授業で邦楽を聴く機会はあるでしょうが、時間が少な過ぎます。芸事のお稽古では行儀作法も習うでしょ。そういうことも含めて、文化というのは自然と身に付くものですから。これからも「舞の会」では、特に上方の味や匂いのする芸を守ってほしいと願います。それには和室のないマンション生活もネックになりますね。

「舞の会」が楽しみになりました。文楽のお話も改めてお聞かせください。本日はありがとうございました。

(取材 あぜくら会)