初代国立劇場を語る ⑪

経験と感謝今藤政太郎

国立劇場の舞台に

国立劇場開場当時、自分たちも出演できる舞台が増えると、本当に楽しみにしていたことを覚えています。また、国が本格的に力を入れて、邦楽の世界も実力ある人が抜擢されていくようになると期待しました。

開場してすぐの昭和42年1月、「邦楽鑑賞会」で『高尾さんげ』を弾かせてもらいました。大好きな曲ですが、立三味線でともかく緊張しました。その前に新聞社の作曲コンクールで文部大臣賞をいただけたのが昭和37年。それからだんだん自信を深めて活動の幅を広げてきていましたが、国立の鑑賞会に出られたら一人前の証拠だと思っていましたからね。

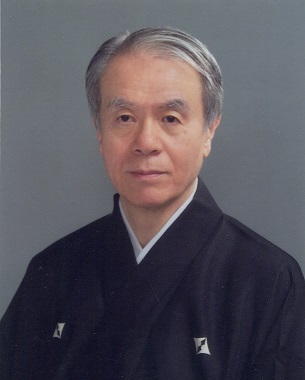

『三曲糸の調』の政太郎(右)

「邦楽鑑賞会」(昭和58年(1983)1月 第38回邦楽公演)

いろいろ経験させて頂きましたが、割合良かった舞台としては、『三曲糸の調』(昭和58年1月)がありました。今藤長之さんと尚之さんの唄に、師匠の今藤長十郎先生と僕の二挺二枚。大変緊張しましたが、長十郎先生の豊かな音楽性についていけたような気がいたします。一方、上手くいかなかった舞台としては『五条橋』(平成12年1月)ですね。このときは、気の緩みか、手がつってしまって弾けなくなったんですよ。これは一番悔いが残る失敗です。

さまざまな経験と気づき

国立劇場恒例の、お正月の邦楽鑑賞会に毎年出演して、良い会に出していただけてありがたいと思っていました。

また、舞踊公演の地方でもたびたび出演しました。『楳茂都連獅子』(昭和55年5月)は、普通の連獅子と曲は同じでもこちらは獅子のファミリーで、立方それぞれがレビュー形式で踊られたのです。自由で優れたアレンジだなと思いました。これを経験して、いろんな考え方を自由にできるんだと知りました。

『英執着獅子』(昭和56年1月)は長十郎先生とご一緒でした。今は桜尽くしが1回ですが(*注)この時は返し唄を演奏しました。三味線は2回同じ手を繰り返すだけなのに、間違えそうになっちゃう。何故かと考えました。三味線弾きは三味線のフレーズだけで覚えるのではなく、歌詞とともに覚えているものだということに気がつきました。

*注 ノリの感覚が昔と今と違うのか、あるいはもっと突っ込んで考えると、

今よりノリがもっと速かったのかも知れません。

それからもう一つ思い出すのは、邦楽鑑賞教室(昭和62年10月)の座談会に出演したこと。もともと演奏のみで出演する予定だったのですが、司会の杵屋正邦先生が急に体調を崩されて、いきなり司会者を代わってくれと言われてびっくりしたし、困りました。でもなんとかご登壇くださった皆さん(中島靖子、矢崎明子、今藤長之、今藤美治郎)がお話しを盛り上げてくださったので助かりました。

最後の出演

以前から、いい演奏ができなくなる前に、若手に席を譲るべきではないかと考えていたところ、国立劇場で邦楽鑑賞会『賎機帯』(平成28年1月)の演奏を最後と決めて、舞台に臨みました。みんな、何となく僕に寄り添って支えてくれて、締め括ることができました。とてもうれしかった。ありがたいことだと思っています。

『賤機帯』立三味線の政太郎(奥中央)

「邦楽鑑賞会」(平成28年(2016)1月 第177回邦楽公演)

芸の継承について

国立劇場の養成事業は、歌舞伎俳優の研修がスタートした頃から指導に携わらせてもらっています。研修生はみなさん真面目でしたね。立派に俳優で活躍している人、別の道に進んで成功した人など思い浮かびます。当時は僕なりにいろいろ勉強して、どういうことをしたらいいのか工夫して懸命に取り組ませてもらいました。

僕自身は、尊敬でき、とても相性のいい師匠に教えを受けることができて幸せでした。若い頃は先輩方の会に出していただくことも単純にうれしかった。ただ、自分が年を重ねるとともに、だんだん名前だけになってはいけないな、と考えるようにもなりました。

邦楽界について、あるいは伝統芸能全体に言えるかもしれませんが、少し権威のようなものに重きを置きすぎる気がしています。僕の引退についても同じ考え方ですが、家柄よりも芸本位で認められる場所であってほしいですね。「今」をもっと重視して、最高の芸がきちんと評価されることを願っています。

新しくなる国立劇場に

新しい国立劇場でも、公演・養成・調査研究の三本柱は大切にしていただきたいと思います。まずはいい演奏会、いい公演を続けてほしいです。そして、以前も復曲の時にお世話になりましたが、知りたいことが分かる調査研究も大事ですので切れ目なく続けてもらえればありがたいです。

できれば続けて公演ができるような代わりの本拠地があれば良かったのですが、まあ、工事中も行う他劇場での公演はしっかり準備して、新たな劇場につなげてほしいですね。

今後とも劇場職員の皆さんは、ぜひ日本の芸術を守るのは私たちだという気概を持ってほしいと思います。僕も劇場運営に関わる立場になれたら良かったな、もう遅いけど(笑)。

〈初代国立劇場を語る

/経験と感謝 今藤政太郎〉