初代国立劇場を語る ⑥

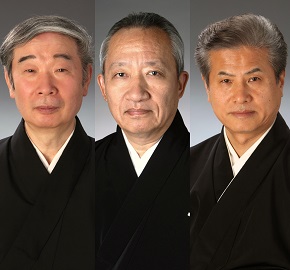

師匠の記憶と国立劇場吉田和生・桐竹勘十郎・吉田玉男

吉田和生

若手の頃、勉強のためにと国立劇場が考えてくれて、『玉藻前曦袂』の通し狂言で、「大序」を開演時間前に若手だけで演らせていただいたことがありました(昭和57年9月)。私は、花陽夫人実は妖狐を遣わせていただいて、とても勉強になりました。うちの師匠(吉田文雀)との舞台では、『良弁杉由来』の良弁僧正を、師匠の渚の方で演らせていただいた(平成22年9月)のも大きな思い出です。転機になったのは、『仮名手本忠臣蔵』の塩谷判官と桃井若狭助を、今の桐竹勘十郎さんとのダブルキャストで演らせていただいた時(平成8年12月)。師匠は良いとも悪いとも仰いませんでしたけど、何となく「及第点をもらえたのかな」という感じがありました。

和生の良弁僧正、吉田文雀の渚の方

『南都二月堂 良弁杉由来』二月堂の段

(平成22(2010)年9月 第172回文楽公演)

師匠は、私の舞台の出来が悪いと、終演後に楽屋へ挨拶に伺っても、返事をしてくださらないんですよ(笑)。翌日になって「あそこはなぁ……」とダメ出ししていただけるんですけどね。私の舞台が及第点だった場合は、終演後にご挨拶すると、「うん、あそこはな」とすぐにアドバイスしてもらえました。褒められたことは一度もないですけど、そういう反応で良し悪しを判断したものです。師匠の七回忌も過ぎ、もう「あそこはなぁ」「今月のあの役はなぁ」という芝居の話が聞けなくなったのが、何より寂しいですね。

「向上会」で大きな役を勉強させていただく時、大体は本公演で遣われた先輩の人形をお借りしてそのまま演らせてもらうんですけど、師匠の教え方は他の師匠方と少し違っていて、他の方が遣われた人形を千穐楽に全部ばらして、一から着付をして作ってくださったんです。「西も東も分からんうちは遣いやすい人形で遣わんと、どれが良い人形か分からなくなる。わしが作った人形を遣え」と。着付の仕方で随分違ってきますので、師匠の作られた人形の遣いやすさを毎回感じていました。かしらによって人形の構え方が違ってくることを厳しく教えてくださいましたし、持ち方も「わしの通りに持っても、指の長さ、掌の大きさ、握力が違うから、自分の裁量でやらんとあかんで」と、自分で工夫することの大切さも教えてもらいました。上手い教え方で育てていただいて感謝しています。

桐竹勘十郎

道頓堀の朝日座で初めて舞台のお手伝いをしたのが昭和41年ですから、国立劇場の開場と丁度同じ時期に修業を始めたことになります。まだ中学生でした。その頃は、人形遣いの人数が少なくて、30人もいなかった。師匠方や先輩方が妙に優しくてね(笑)。辞められたら困るから、「この連中、何とか丸めこまないと」と。そうやって(二代目吉田)玉幸(四代目玉助を追贈)さんや(桐竹)一暢さんとか先輩方に教えてもらって、実際に足を遣えるようになるまでが大変でした。先輩方からはいろんなこと言われたな。「30人抜いたら世界一やで」とか(笑)。いろんな人の足を遣って、人によってクセややり方が違うことを学びました。

うちの師匠(吉田簑助)は役についてあまり色々仰らない方で、「(自分と)同じようにせんでいい。お前はお前の役を作れ。他の人を手本にしてもかまへんで」と。そんなこと怖くてできませんが(笑)。師匠を手本に自分なりにあちこち変えながらやってます。

武智光秀を遣う勘十郎、初代吉田玉男の武智十次郎、吉田簑助の嫁初菊

襲名披露狂言『絵本太功記』尼が崎の段

(平成15(2003)年5月 第143回文楽公演)

初代国立劇場では新作の『天変斯止嵐后晴(てんぺすとあらしのちはれ)』や『不破留寿之太夫(ふぁるすのたいふ)』などの新作をやったことも、記憶に残っています。新作って、その時の勢いがないと、できないんですよ。

国立劇場は一番長くお付き合いしてきた劇場なので、閉場はやはり寂しさはありますね。これから文楽に入ってくる若いひとたちには、僕らがそうだったように、新しい劇場とともに育ってほしい。そしていずれはお客さんを楽しませることのできる舞台人になってほしいです。また、お客さんにも二代目の劇場へもぜひ足を運んでほしい。閉じている間にお客さんの気持ちが文楽から離れないかが、心配ですね。

あとは、今の僕らが全員無事に二代目国立劇場の杮葺落に出られるように、できることは何でもやって、次の開場まで繫げていかんと、と思っています。

吉田玉男

修業を始めた当時、道頓堀の劇場はみな狭くて、「古い芝居小屋」という雰囲気だったので、初めて国立劇場に見学に来た時はびっくりしましたね。広くて道具を組んで置いておけるので、道具返しがすぐにできる。転換の速さが違いました。ただ、皇居の近くで閑静ではあるけれど、ほんとに何もなかったですね。交通の便が悪くて、通うのが大変でした。

朝から晩まで忙しかった。ここの劇場の方針で通し狂言が多かったですしね。立役の足を次から次へと遣ってると、手にタコができるんですよ。血だらけになったりして、固まってしまうまでが大変でね。桐竹勘十郎さんのお父さん(二世勘十郎)の足を遣わせてもらったこともあったなあ。うちの師匠はこうだけど、あそこの師匠はこうだなとか。それがいい勉強でした。序幕の早い時間に若手が勉強させてもらったこともあって、後に師匠方が遣う役を遣わせてもらいました。

(令和5年2月の)『心中天網島』の紙屋治兵衛などは、上方のどうしようもない男の役ですが、うちの師匠(初代吉田玉男)が好きな役でした。これも「河庄」から「道行」まで出ずっぱりで、なかなかしんどい役ですね。師匠の通りにできたら苦労しませんが(笑)、「真似もできんとあかんねん」と師匠からよく言われました。先輩方から「(師匠に)似てきたな」と言われたら嬉しくてね。

玉男の紙屋治兵衛

『心中天網島』北新地河庄の段

(令和5(2023)年2月 第223回文楽公演)

いま、桐竹勘十郎さんと一緒に「小割」(役の割り振り)も担当していますが、これもうちの師匠から受け継いで、次から次へと公演の度にやってきました。

国立劇場が閉場して6年後に再開場ということで、文楽としては後継者になろうという若い人がどれだけ増えるか。特に人形遣いは気になりますね。あとは本当に全員揃って開場公演に出たいと思っているところです。

(吉田和生:取材=坂東亜矢子)

(桐竹勘十郎・吉田玉男:取材=五十川晶子)

いずれも本掲載のため再構成しました。

〈初代国立劇場を語る

/師匠の記憶と国立劇場 吉田和生・桐竹勘十郎・吉田玉男〉