初代国立劇場を語る ⑤

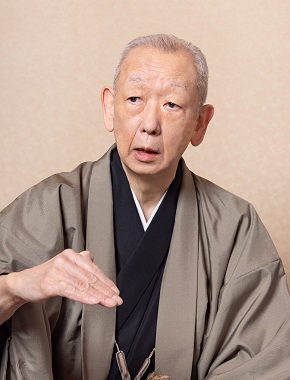

舞台上のぶつかり合い鶴澤清治

国立劇場開場

昭和41年(1966)11月の開場記念公演として開催された邦楽公演「邦楽鑑賞会」で初めて国立劇場に入りました。大阪の街中にある芝居小屋とは違い、かっちりと格式張った劇場という印象でした。11月10日に出演する竹澤弥七師匠に付いてお手伝いで来たのですが、真新しい劇場と、錚々たる邦楽の出演者を見て、随分期待が高まったものでした。客席は残念ながら空きが多かった(笑)。

そのすぐ後、私の初出演は13日からの文楽公演。竹本越路太夫師匠の襲名披露公演でしたが、これも満席にはならず、この先どうなるのか不安も感じました。

出演した当初から、小劇場は何と言っても音の響きがとても良いと思っています。演奏で座る床の部分もきれいで、人形のための舟底も設けられていて、最初から使いやすい劇場でした。

新しい劇場も、いまと同じものができたら、私はそれで満足です。

若い頃の稽古

若い頃はひたすら稽古。

舞台の合間を縫って教わったり、師匠方の家に伺ったりしたものでした。何人かで一緒に家にお邪魔して、順に稽古を付けてもらうわけですが、自分の稽古が済んで「はいさよなら」とはいきません。全員の分を聞いてからでないと帰れないのです。他の人が稽古をして、時には厳しく注意されるのも目の当たりにしました。

ですが、今思えば他の人への指導を聞く機会があったことは、とても勉強になったと思っています。後ろで聞いているだけでしたが、ご指導の内容を客観的に聞き、それを自分も吸収しようとしました。怒鳴られている最中は、なかなか冷静になれないものですよね。

『寿式三番叟』

(昭和41年(1966) 11月 第1回文楽公演)

前列右端で出演する清治

文楽以外の公演や新作

歌舞伎の公演にも出演しました。昭和44年の『椿説弓張月』の舞台も印象深い経験です。そういえば作・演出の三島由紀夫さんが、ある時何かご用事で遅刻されて、全員に鰻丼が振る舞われたことがありましたっけ(笑)。

シェイクスピア物の新作『天変斯止嵐后晴』(平成21年)の作曲も手掛けさせてもらいました。

その後の『不破留寿之太夫』(平成26年)は、むかしイギリスの劇団が上演した芝居をテレビで見て、文楽にしたら面白いだろうと、ずっと思っていたのが実現したものです。あらためて演劇公演を観に行って構想を膨らませて、念願の作品も作曲できました。あの時は、主人公の大きな人形も拵えられましたが、遣っていた勘十郎君は重くて大変そうでしたね。

どれも貴重な経験です。

文楽の太夫と三味線

越路師匠の三味線をつとめることになった時、最初はとにかく緊張の塊でした。

思いどおりの演奏ができずに苦しんだこともありました。

それでも、越路師匠ご自身が、言われたまま従うような三味線を一番嫌っていたんじゃないかな。私も自分の考えをしっかり持ち、ぶつかるところはぶつかる。舞台上でも「戦い」が起こり、そのぶつかり合うことによってこそ、作品が生きる、充実した表現ができるということでしょう。

演奏自体の良し悪しとはまた別に、ぶつかり合って生まれた瞬間の充実感は、本当に得難いものだと感じています。

『妹背山婦女庭訓』妹山背山の段

(昭和52(1977)年 5月 第41回文楽公演)

清治と竹本越路太夫(中)、竹本南部太夫(左)

若い人たちへ

文楽の三味線はほとんど間合いの勝負ですからね。どういう感覚で弾いたらいいか迷った時、弥七師匠には何度も何度も質問して、聞き倒したものでした。うるさがられて、聞く前に勉強してこい、などと言われてもめげずに聞いて教わりましたね。

いま、向上心のある若い世代も入ってきています。みんなもっともっと貪欲に取り組んで、芸を探求してもらいたいと思いますね。

(取材:五十川晶子 文:国立劇場)

〈初代国立劇場を語る

/舞台上のぶつかり合い 鶴澤清治〉